Я живу в поселке Старые Гюнешли, на окраине Баку, но с моего балкона весь город виден как на ладони. Когда ветер пригоняет облака, создавая необычные светотени, когда идет снег или появляется радуга, я тут же беру фотокамеру. Я сделал столько снимков Баку с одного ракурса, что хватит на издание альбома. И если сравнить эти снимки, видно, как изменился город со времен моего детства.

Эмиль Халилов снимает пейзажи, дикую природу, этнографические фотоистории. Родился в 1977 году в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Работал в журнале Yol, а с «Баку» сотрудничает с момента его основания. Сейчас Эмиль – штатный фотограф издательства «Азербайджан». В 2010-м Объединение фотографов Азербайджана признало Халилова фотографом года, а в 2016-м в рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН прошла его персональная выставка. Эмиль Халилов входил в шорт-лист Sony World Photography Award 2010, в 2012-м занял третье место на FotoWeek DC International Awards Competition в США.

Мои бабушки и дедушки большую часть жизни прожили в Баку, так что можно сказать, что я бакинец в третьем поколении. Жили мы в «спальных» районах города, недалеко от центра. Мое детство прошло в хрущевке в пятом микрорайоне на востоке города у бабушки и в девятиэтажке в поселке Старые Гюнешли – с родителями.

«Гюнешли» переводится как «солнечный» (то есть я бакинский «солнцевский»): поскольку наши дома находились на востоке города, да еще стояли на холме, первые лучи доставались нам, а потом уже докатывались до других районов Баку.

В советское время правила застройки были не такими, как сейчас: между домами оставляли пространство, равное как минимум высоте дома. Жители нашего поселка использовали его весьма рационально – под сады и огороды. Делили эти площади на участки, огораживали заборами и выращивали помидоры, зелень, сажали фруктовые деревья. Сегодня эти, уже состарившиеся, яблони и груши стали частью парков.

Картина выглядела странно: современные (на то время) постройки, высокие дома, а перед ними деревенские «делянки» с грядками. Конечно, любимым «видом спорта» для нас, гюнешлинских детей, было незаметно пролезть через забор и похитить чужой помидор. Не скажу, что деревья в моем детстве были выше, а трава – зеленее, но помидоры – точно гораздо вкуснее. Нашей семье тоже принадлежал клочок земли за домом, но мама помидоров не сажала. Поскольку у нее не было времени ухаживать за огородом, она просто засеяла свой участок цветами и огородила его рабицей, а не глухим забором. Это было самое красивое место во дворе.

Наша семья жила на верхнем этаже и благодаря этому поддерживала хорошую физическую форму. Дело в том, что в конце 1980-х – начале 1990-х воду давали всего на пару часов в день, по вечерам. Разумеется, весь дом тут же откручивал краны, начинались большая стирка и мытье, все свободные емкости наполнялись про запас водой, так что до нашего этажа она просто не доходила, не было напора. Мы с папой брали ведра и шли во двор к общественному водяному крану. Случалось (причем довольно часто), в это же время отключали электричество или ломался лифт – и тогда приходилось тащить полные ведра по лестнице.

Как все бакинские дети моего и многих предыдущих поколений, я рос во дворе. Дворовая жизнь была полна приключений. Мы делали самокаты из подшипников и досок, гоняли на великах, играли в прятки и в суровую игру «Лягушка». Помните, дети перекидывали по кругу мяч, и тот, кто его упускал, садился в центр круга на корточки? Остальные лупили по нему мячом. Надо было либо ловко поймать мяч, летевший прямо в лицо, либо до самого конца игры уворачиваться от ударов вошедших в раж товарищей.

Главным дворовым лакомством для нас был вареный горох из ближайшей пивнушки – там он продавался как закуска, невообразимо вкусный. Кулечек стоил пять копеек и содержал в себе целое море счастья. Увлекательным приключением становилась прогулка по пустырям, где можно было поймать какую-нибудь неядовитую змею, черепаху или ежика. Раньше в Гюнешли водилось много живности. Папа, когда ехал утром на работу, постоянно встречал лисиц: рядом с нашим двором их жила целая семья.

Конечно же, были и забавы, запрещенные родителями. В первую очередь это касалось прогулок на соседний карьер, к кирпичному заводу. В понятии взрослых любой ребенок, попавший туда, был обречен на неминуемую гибель. Если честно, там в разные годы из-за неосторожности действительно несколько подростков погибло. Но объективно карьер не был так уж опасен: я собирал там глину, она хорошо подходила для лепки.

В детстве я много лепил и рисовал. Увидев, что получается неплохо, мама отвела меня к знакомой художнице – оценить, на что я способен. Та попросила изобразить разные состояния природы: ветер, дождь, зиму, солнце. Посмотрев работы, сообщила маме, что художника из меня не выйдет. Зачем было говорить такое при ребенке, я ведь стоял рядом? Может, она решила: раз ему всего пять лет, он ничего не поймет. Но я понял, очень расстроился и перестал рисовать вообще. Спустя многие годы страсть к изобразительному искусству все же вырвалась на свободу в виде фотографии, кисти и краски мне заменила фотокамера.

Сейчас в Баку зимы практически не бывает, если снег и выпадет, тут же растает. А жаль: зимний Баку – прекрасное зрелище, снег ему очень к лицу. Он скрывает все неприглядные поверхности улиц и зданий. Фотографии города получаются, лаконичные, без лишнего «визуального мусора», линии и цвета выразительные.

Еще 30 лет назад бакинские зимы были более снежными. В январе целую неделю держалась минусовая температура, и выпавший снег не таял. Наш район покрывался сугробами, из-за этого на день-два даже отменяли уроки: многие дети просто не могли добраться до школы. Вместо занятий мы шли на горку. Наш дом находился на вершине склона – с него мы и скатывались по льду, в который быстро превращался примятый снег. Санок ни у кого не было, их с успехом заменяли металлические противни из духовки. Говорят, что каждый мужчина – случайно выживший в детских забавах мальчик. С противнями это чистая правда. До сих пор не понимаю, как мы не врезались в дерево или стену, когда на страшной скорости летели с горы на своих железках.

«Как все бакинские дети моего и многих предыдущих поколений, я рос во дворе»

На море нас с сестрой чаще возила бабушка. Она у меня молдаванка, приехала в Баку после войны с рабочей бригадой и познакомилась здесь с дедом.

Каждая поездка на пляж сопровождалась определенными ритуалами. Например, мы обязательно проходили через Губернаторский садик, чтобы съесть мороженое. Добравшись до места, расстилали на песке покрывало, придавливали его концы тапками, чтобы не унесло ветром, и раскладывали еду. Наверное, у всех бакинцев был стандартный «пляжный набор»: вареные яйца, помидоры-огурцы, иногда сосиски и обязательно термос со сладким чаем. Конечно, никакими солнцезащитными средствами не пользовались – их просто не было. Зонты считали смешным излишеством – просто надевали панамы, и то не всегда. А ведь на пляже мы проводили часов по пять.

Ездили, как правило, на южные шиховские пляжи, где всегда очень жарко, даже загар здесь бронзовее, чем в других местах Абшерона. Опытный бакинец может по оттенку загара определить, что человек был именно на шиховских пляжах.

На одном из тех, куда мы ездили, берег скалистый, можно было нырять с маской и наблюдать за морской живностью. В Каспии ее не очень много, но креветки, крабики, стайки рыб попадались. Если бы не бабушка, я бы проводил под водой целые часы. Но в какой-то момент ее требования «выйти уже наконец из воды!» становились особенно громкими, и я с посиневшими губами выбирался на берег.

Уже повзрослев ездил с друзьями на северные пляжи – Бузовна, Бильгя... А в начале двухтысячных, познакомившись с ребятами из бакинского Горного спортивного клуба, практически прописался на диком пляже недалеко от абшеронского селения Дюбянди, тоже на севере полуострова. Мы доезжали на электричке до поселка и шли по степи минут 50. Песчаный пляж (часть его занимали скалы) целиком был в нашем распоряжении. Туда мы выбирались в пятницу после работы или в субботу утром и оставались до конца воскресенья. Это были самые счастливые дни моей жизни!

Сейчас пляж очень изменился: там много людей, к тому же море заметно отступило – под скалами, с которых мы прыгали в море, теперь стоят палатки.

Ни в детстве, ни в юности я не думал, что когда-то буду профессионально заниматься фотографией: считал, что фотограф – это человек, который снимает граждан на паспорт или отдыхающих с обезьянкой на плече.

Но в начале 2000-х стал ходить в горы, увидел там совершенную красоту и понял, что ею надо поделиться с людьми. Купил «мыльницу», чтобы фотографировать в походах, но быстро понял, что ее технических возможностей недостаточно для полного контроля за процессом съемки. Мне нужна была камера посерьезней. Как раз в этот период кто-то из знакомых посоветовал сходить на одно из еженедельных собраний в Союз фотографов.

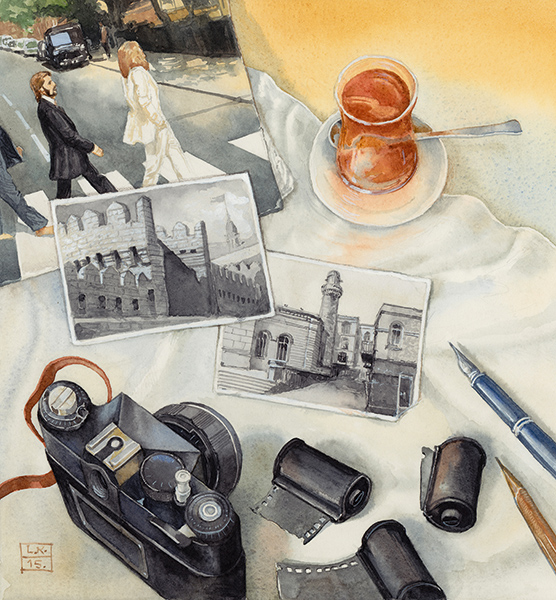

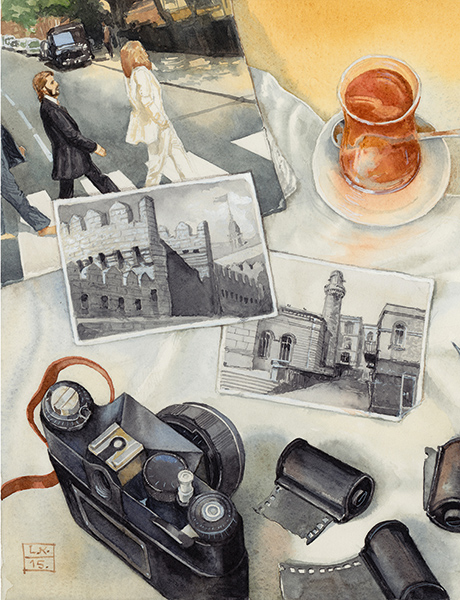

Каждое воскресенье фотографы собирались в мастерской Рафаэля Гамбарова в полуподвальном помещении на улице Зяргярпалан, которое мне показалось огромным – столько там было предметов, связанных с фотографией и кинематографом. Гамбаров ведь не только фотограф, но и профессиональный кинооператор.

Еще в этом полуподвальчике неимоверным образом помещалось великое множество людей. Там я познакомился с легендарными бакинскими мэтрами, наслушался полезных советов и историй – например, об Энвере Гарагёзове.

Мы встретились, когда Энвер муаллим уже был на пенсии: он относился к поколению самых старших наших фотографов. Этот человек прекрасно разбирался в устройстве фотоаппаратов, и когда у коллег ломались камеры, они первым делом обращались к «дяде Энверу». Я слышал историю, как однажды разбирая немецкую Leica, он нашел способ усовершенствовать амортизаторы на затворе камеры. Написал об этом в компанию, приложив к письму небольшой чертеж. И что вы думаете? Leica, где работают десятки первоклассных инженеров, решила изменить затвор на своих аппаратах так, как предложил Гарагёзов. В Баку приехал представитель фирмы, побеседовал с дядей Энвером и посоветовал ему оформить патент на изобретение. Но дядя Энвер не любил бумажной волокиты и предпочел денежное вознаграждение.

Другой замечательный фотограф из старшего поколения, Асим Талыб, продал мне свой в прямом и переносном смысле повидавший виды Nikon F3 с объективом 50 мм за символические 100 долларов. Это была моя первая зеркальная камера.

Своим единственным объективом я снимал все подряд, и то было самое беззаботное время для меня как фотографа. Мною двигали только эмоции. Позже количество объективов увеличилось, камеры стали современнее. А во время съемок я стал больше думать о кадре, уступая эмоции разуму. Что, как я думаю, было ошибкой, которую я вовремя заметил и сейчас все же больше доверяю интуиции.

На собраниях Союза фотографов для меня было важным то, что могу услышать честное мнение о своих работах. Ведь я никогда специально не учился фотографии, и слова людей, которые в профессии десятки лет, очень помогали. Например, вот как Рафаэль Гамбаров учил меня определять, хорош ли снимок. Надо распечатать фотографию и поставить на видное место: если через неделю ее не захочется убрать подальше, то возможно, фотография получилась. Проверено неоднократно, правило работает.

В 2006-м меня пригласили работать в журнал «Йол». Слово это переводится на русский язык как «путь, дорога»: подходящее название, если учесть, что журнал рассказывал о природе и истории Азербайджана, путешествиях.

Редакция находилась в одной из самых тихих частей Крепости, на улице Муслима Магомаева, между Театром марионеток и Хыдыр-мечетью. Ощущение приватности усиливал примыкавший к нашему зданию сквер. Редакция занимала первый этаж особняка, на втором – ткали ковры. Вот такое сказочное место, в которое к тому же каждый день приходили интереснейшие люди – наши авторы. Чтобы удовольствие от работы стало максимальным, я добирался до редакции самыми разными путями. Доезжал до станции метро «Сахил» и оттуда, через ворота Гоша Гала, шел через всю Крепость, мимо дома Асима Талыба. Двери его жилища были всегда открыты, а сам Асим муаллим сидел на крыльце и перекидывался со знакомыми парой слов. На следующий день доезжал до метро «Ичери шехер» и шел более коротким путем. В другой раз прокладывал маршрут через Девичью башню и Джума-мечеть.

К сожалению, журнал Yol несколько лет назад закрылся. Сегодня там размещается кафе.

Свою квартиру в поселке Старые Гюнешли я выбрал абсолютно нерациональным способом. Приехал ее посмотреть, вошел и тут же уставился в окно, из которого открывался панорамный вид на Баку. Маклер рассказывал о комнатах, метраже, но я не слушал: уже знал, что куплю квартиру только из-за этого потрясающего вида. Мое окно и балкон – два наблюдательных пункта за Баку.

В какой-то момент я начал регулярно снимать Баку с балкона – с одной и той же точки, но в разную погоду. Эти снимки в 2021 году были отобраны для выставки организаторами фотофестиваля в турецкой Бурсе. Но было немного обидно: вместе с «летописью Баку» я предоставил на выбор еще две серии фотографий – пейзажи грязевых вулканов и документальный проект о жизни кочевников-скотоводов. Эти проекты потребовали от меня немалого времени и усилий: например, грязевые вулканы я фотографировал в течение двадцати лет, ездил к ним в разное время года, ждал идеального света. А организаторы фестиваля отдали предпочтение снимкам, которые я сделал из собственной квартиры, буквально за завтраком...

Но это утвердило меня в мысли, что фотограф по своей сути – летописец. В первую очередь он должен научиться видеть то, что творится вокруг него. Необязательно ехать за тридевять земель в поисках лучшего кадра, главное происходит рядом.

«Необязательно ехать за тридевять земель в поисках лучшего кадра, главное происходит рядом»