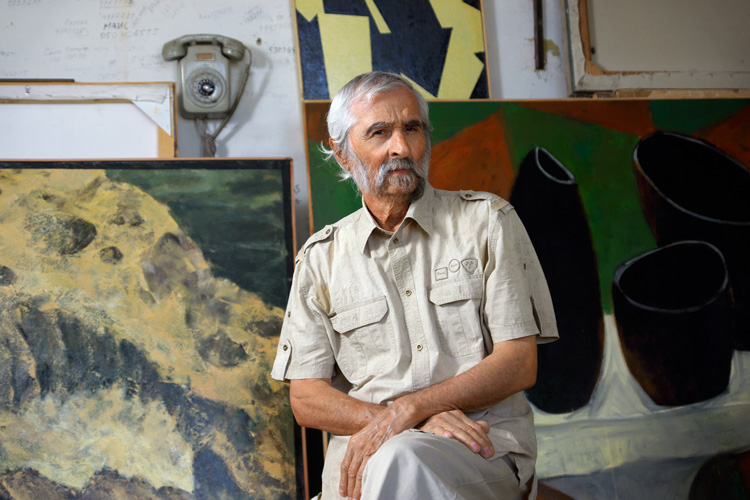

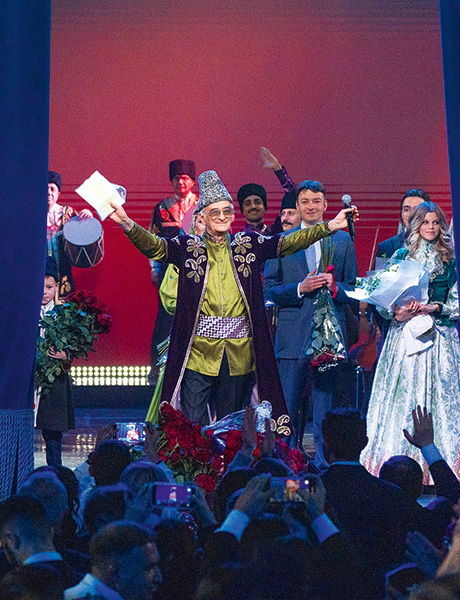

В Бакинской галерее искусств открылась большая персональная выставка художника Энвера Аскерова Urbi et Orbi. Юбилейная экспозиция, подготовленная к 75-летию мастера, к сожалению, стала посмертной – он не дожил до вернисажа совсем немного. Urbi et Orbi – масштабный повод вспомнить жизнь и творчество выдающегося азербайджанского художника.

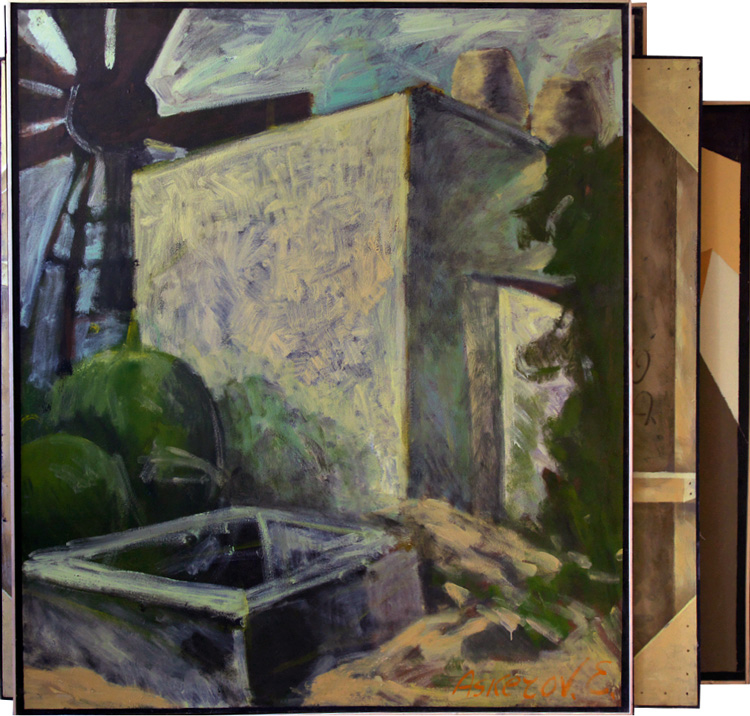

Аскеров стал художником во многом случайно. Он жил в самом центре Баку, в Ичери шехер, учился в престижной школе, но учеба ему не слишком давалась, и юный Энвер то и дело прогуливал уроки. Делал он это на окраинах, чтобы не наткнуться на знакомых, которые могли бы рассказать о прогульщике маме. Так промзоны Баку – Черный город, Баилово – внезапно стали первым вдохновением Аскерова. Он старался подражать старшему брату Арифу, блестящему рисовальщику, и заполнял свободное время набросками и карандашными эскизами. Карманы бакинского школьника были вечно набиты рисунками нефтяных труб, вышек и заводов по переработке нефти.

«С детства я неожиданно для себя стал «певцом производственной темы», – вспоминал Аскеров. – Нефть и нефтепромыслы превратились для меня в объект искусства. Домой из тех прогулок я приносил полный портфель набросков и зарисовок». Эти наброски однажды увидела легендарная Ваджиха Самедова – первая женщина-живописец Азербайджана – и посоветовала мальчику пойти в художественное училище. Поступил он туда с третьего раза, но весь дальнейший путь художника был предопределен теми детскими прогулками близ нефтяных труб.

Творчество Аскерова можно условно разделить на три неравные части: натюрморты, Абшерон и конструктивизм. Долгое время в его работах преобладала нефтяная тематика, естественная для Азербайджана. И первую свою профессиональную награду – третью премию на Всесоюзной молодежной выставке 1969 года в Москве – он получил за картину с понятным названием «Трубы». Холсты Аскерова еще долго покрывали километры изломанных труб, бегущих в разные стороны. У партийных кураторов молодых азербайджанских художников они, очевидно, проходили по ведомству «производственной романтики», хотя сам Аскеров видел в трубах не столько символ радости труда и освоения советских недр, сколько чистое, беспримесное искусство – такое же, как на картинах его любимых Ван Гога и Гогена и менее известных азербайджанцев Тофика Джавадова и Ашрафа Мурада.

«В 1970–1980-е годы я много писал на производственные темы, – вспоминал Аскеров. – Километры причудливо выгнутых и уложенных в ландшафтах Абшерона трубопроводов... Мои картины, к слову, завоевывавшие награды всесоюзных и международных выставок, выглядели атласом кровеносной системы нефтяной промышленности Азербайджана. Тогдашние искусствоведы относили их к соцреализму. Но если взглянуть на эти работы взглядом сегодняшнего модного критика, увидишь в них и модернизм, и кубизм, и авангард. Понятно, что все разделение на «измы» – лишь придумка хитрых искусствоведов, желающих облегчить себе жизнь, аккуратно пронумеровав и расставив по полочкам работы художников. Настоящий мастер не думает о голубых, желтых и розовых периодах. Он выражает себя и меняет цветовую гамму и материал самовыражения только для того, чтобы не сойти с ума в узких границах».

Позднее Аскеров вступит со своими любимыми художниками в диалог. Так, откликаясь на известную картину Ашрафа Мурада «Наполеон», он создаст свой портрет Наполеона – портрет своеобразный, поскольку лица на нем нет, герой нарисован со спины. «Дело в том, что я вообще не люблю изображать людей, – пояснял художник. – Даже когда по замыслу, по композиции они нужны на полотне, я изображаю их маленькими. И чаще всего со спины, как в работе «Большая нефть». Потому что портрет – это маска, обман. А спина не обманет. Она более характерна и может рассказать о человеке гораздо больше, чем лицо или глаза. Поэтому и своего Наполеона я изобразил со спины. На этих плечах – тяжесть обломков рухнувшего мира, его мира. И мне кажется, что картина передает внутреннее состояние императора после Ватерлоо лучше, чем любой портрет».

Аскеров переосмыслил и «Едоков картофеля» любимого Ван Гога: в число едоков на место отца он поместил самого Ван Гога, для верности нарисовав его с забинтованным ухом. И уж точно никто не ошибется, глядя на картину «Господин Гоген, ваша собака здесь»: да, это та самая знаменитая рыжая собака с «Таитянских пасторалей», только помещенная прихотью Аскерова в узнаваемый пейзаж Абшерона. «Таким ходом я давал понять художникам всего мира, что потерявшаяся в Полинезии французская красная собака вполне может найтись на холсте абшеронского мастера и будет прекрасно себя чувствовать в наших широтах», – пояснял мастер.

Полвека за мольбертом он старался «увлечь зрителя, научить думать, удивить». Теперь каждый желающий может убедиться в этом, придя на выставку Urbi et Orbi, – и почтить память художника.