Я был в Баку три раза: в 1990-м, 2005-м и 2010-м. О том, что вода горит, хорошо знали древние. Вода издавна горела в том месте, где вольготно разместился дымный, ветровой, неповторимо звучащий, говорливый Баку. То, что огонь горит в море, объяснимо. Но когда в 1990-м я впервые попал в Баку, мне вдруг стало понятно: огонь может гореть и в людях.

Горючая вода

Тогда рядом с храмом огнепоклонников в районе Сарухан был небольшой ресторан. Поскитавшись вдоволь по храмовому двору и заглянув во все пещеры, мы устало пили чай, когда вошел этот человек. Московский приятель толкнул меня в бок и сказал, посмеиваясь: «Смотри, какие у него выпученные глаза». А мой азербайджанский приятель, которого уже нет в живых – он погиб как-то нелепо в начале 1990-х, – сказал без тени улыбки, гордо и даже возвышенно: «Этот человек держит в себе облако огня».

Мы посмеялись и на некоторое время о «держателе огня» забыли. А он все сидел в углу, закрыв глаза и сложив перед собой руки. Но не успели мы сделать несколько глотков чая из нежно изогнутых армудов, как человек вдруг вскочил, веки его сомкнулись, а изо рта вылетел небольшой сноп зеленоватого пламени. В ресторане зааплодировали.

«В полутьме показалось: над плечами говорящего выставились и отвердевают каменные ассирийские рифленые крылья»

«Он тут фокусником подрабатывает», – послышалось за спиной. Но я не поверил. Это был не фокус. Просто в человеке жила стихия огня. Ведь если верно, что Бог сотворил человека из глины, то должен же был он эту глину как следует обжечь? Стало быть, огонь принимал участие в сотворении человека. Таких «огненных людей» я видел в Баку немало. Какие-то искорки пролетали между мной и бакинцами, когда они жали мне руку, что-то огненное в них было, когда они кидались под танки.

Тогда, в октябре 1990-го, танки были повсюду. Они наглухо запирали дорогу из Шихова в Баку, стояли у аэропорта. У Дома правительства тоже слабо урчал укрытый за деревьями танк. Огня эти танки еще не изрыгали, но огненная стихия копилась в них, зрела…

Земля, вода, небо и внешний огонь – эти четыре стихии в Баку ясно ощутимы. Однако мне хотелось поймать огонь внутренний.

В «Старом фаэтоне», ресторанчике с грубовато-нежной утварью и соломенной оплеткой кресел, мы сидели с почтенным Ибрагимом-пашой, деканом филологического факультета. Он рассказывал про Бакинский славянский университет, а я не мог оторвать взгляд от горящего под чайником огня. Чайник стоял здесь же, на столе. Маленькая кипящая жизнь огромного Баку дымилась и потрескивала.

Шутить с огнем нельзя. Это я знаю с детства. Но знаю также и то, что огонь бывает чист, светел. Такими в тот вечер в «Старом фаэтоне» казались мне и окружающие люди. Может, потому, что внутри у меня тоже побулькивала огненная вода.

Когда мы вышли из «Фаэтона», я вдруг ясно ощутил: город смотрит на ресторанные огоньки пристально, с надеждой. Так по вечерам где-нибудь в Загульбе усталый человек смотрит на огонь в тяндире.

Мугам-джаз

Когда я слушаю джазовую композицию Вагифа Мустафы-заде «В ожидании Азизы», я всегда вижу сад. Видится этот сад по-разному. То в нем бегают дети, а то на вершок от земли подпрыгивают розовощекие пастушки: в шляпках, но без одежд. Однако чаще всего видятся очертания знаменитого московского сада «Эрмитаж».

Осенью 1973 года мы с приятелем попали в «Эрмитаж» случайно. Звуки сад издавал самые разнообразные. Мы любили коллекционировать их. Наверное, потому, что были студентами Института (ныне Академии) имени Гнесиных.

– Ты только послушай, как полощет! – толкнул меня приятель, и я тут же услыхал странноватую нисходящую джазовую мелодию. Она была настолько необычной, что мы остановились. Подойдя поближе, увидели: на невысоком помосте пианист с пышными усами, налегая всем корпусом на фортепиано, наигрывает поразительные вещи. Чтобы ему не мешала публика, пианист закрыл глаза и сладко чему-то улыбался…

В перерыве мы подтянулись к эстраде вплотную. Приятель спросил у соскочившего вниз ударника-перкашиста: «Кто это у вас так на рояле наяривает?».

«Это был не фокус. Просто в человеке жила стихия огня. Таких «огненных людей» я видел в Баку немало»

– А это наш Вагиф. Не слыхали? Вагиф Мустафа-заде. Его и за границу приглашают. Только не знаю, пустят ли, – сказал игравший с Вагифом русский перкашист Вова и ушел.

– А давай мы этого Вагифа к себе позовем! – загорелся приятель.

Резоны у него были. В нашей гнесинской общаге тогда вовсю наяривал знаменитый пианист Леня Чижик, несколько лет назад побывал – правда тихо, тайком – Пол Маккартни. Про Маккартни рассказывали полушепотом. Ведь никакой комитет комсомола в нашу общагу его не звал, он сам пришел без спросу, ночью. Пришел послушать одного классного валторниста.

– «Самый жаркий день в Баку», – объявил перкашист Вова громко. – С мугамом, – добавил он потише.

Забубнил контрабас, стукнул три-четыре раза по натянутой коже малого барабана ударник, заиграл Вагиф…

Потом, когда вышла пластинка Вагифа, и позже, когда его не стало, мы вдруг поняли: какой великий пианист играл перед нами. Но и тогда, в 1973-м, побывавшие перед тем на концертах Иегуди Менухина и Мстислава Ростроповича, послушавшие крутых джазменов, включая знаменитого Дюка Эллингтона, мы быстро поняли: великим Вагифа делает как раз этот таинственный мугам. Так же как и в блюзе, в мугаме все решала интонация. В момент интонирования казалось: именно повышения и понижения тонов приоткрывают неведомые законы неба и земли... Бог, воздух, любовь, девушки с гладкими икрами ног и вороны с красными перьями, сдуру обмакнувшими эти перья в только что разведенную празднично-октябрьскую краску, – все соединилось в мугаме!

Словно чувствуя это, Вагиф сыграл еще одну композицию. Она называлась «Любимые интонации». Композиция длилась (я потом подсчитал это точно) всего 2 минуты 4 секунды. Но за это время весь Кавказ и весь Восток успели войти в наши души.

И сейчас, глядя на карту Кавказа, я слышу мугам. Он говорит об Азербайджане точнее и лучше нефтяных скважин, быстрее и действеннее оборота товаров и ввоза цветов. Мугам – ритмизованная мелодия истории. Истории людей, а не событий.

Кстати, в этих тонах и ритмах уловимо еще одно: джазовые мугамовые тяготения влекут Азербайджан в Европу. Но через российский опыт. Этот опыт слышался под пальцами Вагифа в 1973 году: в пальцах Мустафы-заде трепетала и пела именно русская исполнительская школа – неповторимая, имеющая ряд примечательных особенностей. Ну а русскую школу с жизнью «Эрмитажа» в тот осенний день соединял мугам. «Самый жаркий день в Баку» становился самым жарким днем Москвы.

Правда, вскоре пошел дождь. Летняя эстрада «Эрмитажа» опустела. Вагиф, шевельнув пушистыми усами, куда-то пропал. А мы ушли пить самое лучшее пиво 1973 года: «Славянское», горько-сладкое.

Сейчас такого больше не варят.

Таинственная Габала

Подари ж ты мне девицу,

Шамаханскую царицу…

Мне всегда хотелось в Шемаху. Однако времени на это осенью 2010 года выкроить было невозможно. Каждый день я выступал в Бакинском славянском университете. Но поговорить о Шемахе хотелось.

Ректор университета, замечательный азербайджанский писатель Камал Абдулла в одну из свободных минут рассказал мне о Шемахе. Прикрыв глаза, Абдулла сказал: «А еще у нас есть Габала…».

Мои мысли тотчас перебросились на радары и ракеты. Однако Камал Абдулла вовремя напомнил: в Габале проходит музыкальный фестиваль, очень яркий, крупный. «Вам как музыканту по первой профессии хорошо бы узнать об этом фестивале побольше».

Радары и ракеты рассыпались в прах. Станция слежения исчезла. Я тут же вспомнил кадры, виденные по телевидению: Юрий Башмет, косая челка, взмах дирижерской палочки; европейская музыка, горные неповторимые места. Сразу подумалось: именно в Габале хорошо бы поставить «Волшебную флейту» Моцарта. Как раз в этих горах, где, возможно, бывал Заратустра, и мог бы выскочить на сцену моцартовский Зарастро и запеть Папагено, полной грудью дыша горным воздухом. Наконец, могла бы выйти Царица Ночи в сверкающем вечернем платье и, улыбнувшись чарующей улыбкой, произнести:

– О, Моцарт! О, музыка жизни!

И хотя в Габале я никогда не был, но видел другие азербайджанские горы, слышал огненные мугамы и теперь слышу их предчувствие в музыке Моцарта. Моцарт, конечно, мугамов не знал. Но предслышанье азербайджано-турецко-персидских мотивов хорошо читается в его партитурах.

Об этом я и думал, сидя все в том же «Старом фаэтоне». Думал о музыке, а добрейший Ибрагим-паша рассказывал мне о пчелах, которые вьются над чашечками-армудами, когда он пьет чай на своей даче в Габале.

Один мудрый человек когда-то сказал мне: «Если пчелы сойдут с ума – мир рухнет». «Почему?» – спросил я. «Потому что мир держит мудрость пчел», – ответил он. Тут я понял: пчелы умнее людей. Они собирают нектар со всех деревьев и цветов, которые могут его дать. Ну а мы, люди, чаще вместо меда на устах своих копим яд.

Как хорошо быть пчелой! Как хорошо пить чай в Габале и вместе с «Волшебной флейтой» Моцарта переходить границы обыденной жизни! Как плохо воевать и все время думать о том, что мир агрессивен и тревожен.

– Я хочу быть пчелой, – сказал я добрейшему Ибрагиму-паше.

Он согласно кивнул. Мои мысли передались ему без всяких слов.

Овдан

В 2010-м часто шли дожди. Но все равно каждое утро за мной приходили студенты БСУ, и мы шли гулять по городу. В то единственное утро, когда они не пришли, я вышел гулять сам.

Я внимательно смотрел на одежду, обувь, руки и лица прохожих. Прохожие были то веселы, то печальны. Изредка говорили по-русски. Выйдя из гостиницы «Карат», я, по всегдашней привычке, выбрал случайного человека, за которым и увязался. На плече у человека был туго скрученный громоздкий моток шланга, в руке – пакет с надписью «Рив Гош». То, что я за ним увязался, человек почувствовал сразу. Он привел меня к нижней части города, почти к Девичьей башне, и там внезапно пропал. Я высматривал его всюду, а потом вошел в каменные ворота, ловко встроенные в линию старого квартала, и стал спускаться по каменной лестнице. Навстречу тут же выступил другой человек, в каракулевой папахе. Раскинув руки, загородил путь.

– Сюда нельзя, – сказал человек в каракуле по-азербайджански, а потом по-русски.

– А вот только что человек со шлангом спустился… Ему можно?

– Это не человек, – сказал встретивший меня и глубоко задумался.

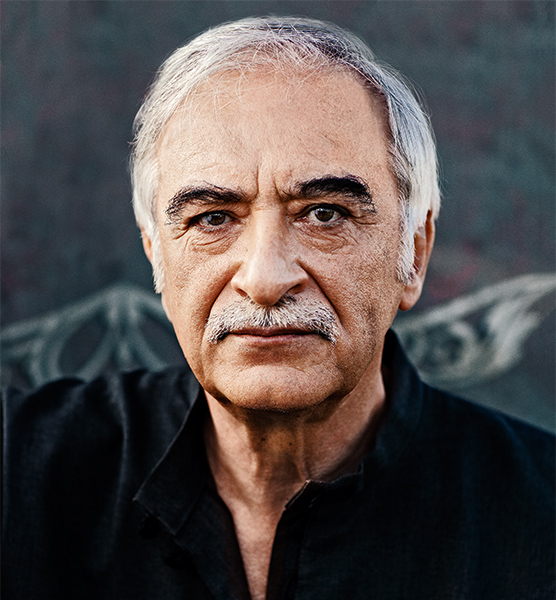

Я отступил на шаг. В полутьме показалось: над плечами говорящего выставились и отвердевают каменные, с отбитыми кончиками ассирийские рифленые крылья.

– А кто же… он? – заикаясь, спросил я.

Человек в папахе опустил руки, задумчивость исчезла, глаза полыхнули:

– Это смотритель! Смотритель овдана. А я помощник смотрителя. Овдан – это такое старинное подземное водохранилище.

– Разве они сохранились? Зачем они сейчас нужны?

– Кто знает, что нужно на этом свете? Старое, новое... – помощник смотрителя улыбнулся. – Очень, очень хороший овдан есть в Маштаге. Но это не близко. У нас в Баку хорошая водопроводная система. Я сам работник здешнего… – он запнулся.

– Здешнего «водоканала»? – подсказал я.

– Вроде того. Но «водоканал» «водоканалом», а одно из подземных водохранилищ мы сохраняем в городе и теперь. Правда, не всем о нем следует знать. Еще замусорят… Извините, уважаемый, больше не могу говорить, работа, – сказал помощник смотрителя.

Карабкаясь вверх по лестнице, я думал об истинном значении слова «овдан». Решил спросить об этом у Тельмана Джафарова, великолепного знатока, терпеливого переводчика на азербайджанский Федора Достоевского.

Глянув под ноги, я увидел: дождь лежит на земле. Глянул вверх – небо очистилось. Город нависал над Каспием – сказочно. Так пылающий страстью сказочный див нависает, наверное, над возлежащей на зеркальных поверхностях царевной.

В таком небесно-подземном равновесии, нависая над стихиями и временами, во мне и пребывает Баку: город-мугам, город-овдан, город-огонь.

«В таком небесно-подземном равновесии, нависая над стихиями и временами, во мне и пребывает Баку: город-мугам, город-овдан, город-огонь»