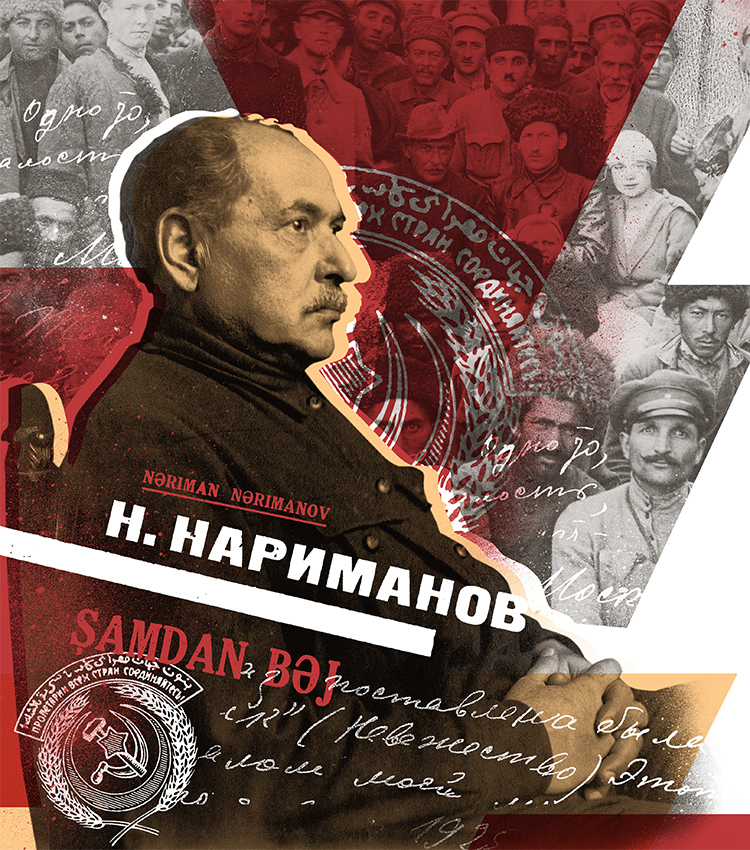

Иностранных имен на карте современной России раз-два и обчелся. Маркс, Энгельс, Либкнехт, Димитров, Тольятти, Кингисепп. Седьмой в этом ряду – Нариман Нариманов, первый премьер-министр советского Азербайджана, в честь которого в 1984 году назвали город на высоком берегу Волги.

Революции затевают интеллигенты, а совершают бедняки. Это правило справедливо во всех без исключения случаях, в том числе для великой русской революции 1917 года. Большинство вождей Февраля и Октября были выходцами из культурных семей, все без исключения имели как минимум полное среднее, то есть гимназическое образование. В большевистском ЦК 1917 года, как известно, был один рабочий – Ногин, зато семеро дворян. Но практикой – особенно «на местах» – предстояло заниматься совсем другим людям, фанатикам с горящими глазами. Ведь без отчаянной веры в успех заведомо безнадежного дела любой переворот обречен на неудачу. Вот у большевиков таких фанатиков было хоть соли.

Собственно, воображение рисует классического большевика именно узколобым упрямцем с социального дна, решительным рабочим, на ходу овладевающим искусством управления государственным банком или сыскной милицией, либо удалым кавалеристом, бесстрашно берущим на себя командование – полком, дивизией, корпусом, армией, дальше как придется. Много веры и отваги, мало кругозора, такта и хороших манер.

Случай Наримана Нариманова совсем иного рода.

Будущий литератор

Семья его действительно была бедной, даже, пожалуй, слишком бедной. Отец торговал мелочью на тифлисском базаре, мать поднимала дом. Впрочем, бедность не всегда означает безвестность: дед Наримана и его тёзка был знаменитым певцом-ханенде. В семейных преданиях упоминался и третий Нариман, дослужившийся при дворе картлийского царя Ираклия I до министерских чинов. В любом случае это было так давно, что почти и не считалось. Однако что-то всё же выделяло семью среди тысяч других ей подобных в Нагорном квартале. Вот, например, старший брат отца, глава рода Али-мирза. Он знает грамоту, водит знакомства с образованными людьми. Ему нравится смышленый племянник, и семилетнего Наримана отдают не в ближайшую начальную школу, а в домашнее обучение к преподавателю Тифлисской мужской гимназии. Нариману повезло в первый раз, но далеко не в последний.

Серьезная проблема заключалась в том, что азербайджанцам в Тифлисе (да и вообще в Грузии), несмотря на весьма значительную по размерам общину, было негде учиться. В Петербурге никогда не умели как следует заниматься тем, что теперь называют национальной политикой, каждый шаг на этом пути давался с чудовищным скрипом и целиком держался на частном энтузиазме. Таким энтузиастом был выдающийся русский и азербайджанский педагог Алексей Черняевский, уроженец Шемахи, всю свою жизнь посвятивший просвещению среди «закавказских татар». В 1879 году после нескольких отказов ему разрешают создать «татарское» отделение при Закавказской учительской семинарии в Гори. Впрочем, фактически оно открывается только три года спустя. Это учебное заведение дало Азербайджану Фиридун-бека Кочарли и Сулеймана Сани Ахундова, Рашид-бека Эфендиева и Джалила Мамедкулизаде – весь цвет предреволюционной азербайджанской литературы; позднее в нем учились Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев. В 1882 году в младший подготовительный класс при семинарии приняли и Наримана Нариманова.

Учился он скорее усердно, чем хорошо, надо признать. Литература его явно увлекает больше математики или географии: он начинает писать пьесу «Наданлыг» («Невежество»), которую закончит уже в селе Кызыл-Аджили, репродуцируя в двух последних актах собственный малоудачный опыт преподавания в местной школе.

Вынужденные перемены

В Баку Нариманов впервые оказался в 21 год: из Кызыл-Аджили его попросту выжили, публично прокляли в мечети, стреляли по окнам. Баку – совсем иное дело, да и место есть: преподаватель частной мужской прогимназии. Кроме того, Нариманов увлечен театром: ставит свою пьесу «Наданлыг», переводит на азербайджанский «Ревизора». Но главное в жизни Нариманова в это время – публичная библиотека, первая для бакинских мусульман в истории. Он открывает ее в 1894 году и уже через полгода читает о себе в главной тифлисской газете «Новое обозрение»: «Довольно отрадным явлением для нашей интеллигенции представляется народная читальня, открытая господином Нариман-беком 12 апреля текущего года в Баку. 3833 посетителя в одуряющую летнюю жару!..» В 1897 году читальню посетили почти 26 тысяч бакинцев – каждый четвертый житель города.

Еще он много пишет: роман «Бахадур и Сона», историческая драма «Надир-шах», комедия «Дилин беласы» («Горе от языка»), самоучители азербайджанского языка для русских и русского – для азербайджанцев. В общем, молодой преподаватель – настоящая местная знаменитость, интеллектуальная звезда. Никто особенно не задумывается, что у властителя бакинских дум нет не только высшего, но и полного среднего образования, учительская семинария ведь котировалась куда ниже гимназии. Нариманов подумывает об университете, но пока весь в вихре успеха своей читальни.

Успех этот, впрочем, оказывается недолгим – и не потому, что публике разонравилось. Нариманов быстро надоел местной администрации – и своей библиотекой, и постоянными попытками создать в Баку азербайджанскую газету. Отказав во втором, заодно решили покончить и с первым: в октябре 1898 года наримановскую читальню закрывают.

(Здесь трудно уберечься от намозолившего глаза, но не перестающего быть справедливым примера: кабы начальство знало, на какую стезю толкает пока еще обыкновенного либерала-просветителя, глядишь, и денег бы казенных на читальню отсыпало.)

«Главное в жизни Нариманова в это время – публичная библиотека, первая для бакинских мусульман в истории»

Юность агитатора

Здесь нужно вернуться немного назад: высшее образование Нариманов, разумеется, мог попробовать получить и сразу после семинарии, но вмешались личные обстоятельства: в 1889 году умирает отец. Новому главе семьи было не до учебы – и это продолжалось более десяти лет. Позднее Нариманов напишет: «…Тяжелые жизненные условия, неоднократные удары судьбы мешали мне в достижении намеченной мною цели. Теперь, выдав племянницу замуж, определив остальных детей в учебные заведения, я думаю, что долг относительно семьи мною выполнен и я могу заняться продолжением своего образования, что уже издавна служило моей заветной мечтой».

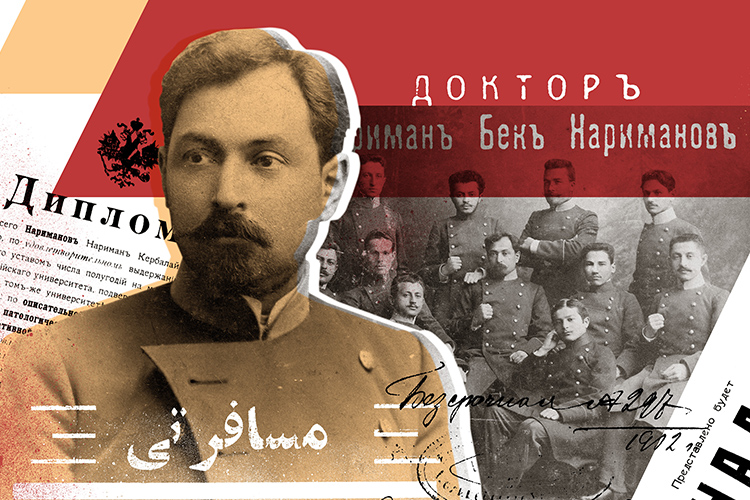

Новоиспеченному студенту тридцать два года, но изумление близких (и родной матери, которую сын уже давно перевез в Баку) вызывает не столько даже это, сколько выбор факультета: почтенный учитель Нариманов решил стать врачом. Лучшая из медицинских школ русского Юга была в Одессе, в Новороссийском университете. Материальную помощь свежеиспеченный студент получил от главного бакинского филантропа – Гаджи Тагиева.

Его сразу же выбирают старостой курса – вполне естественно для самого старшего и опытного студента. Первые три года Наримана ничто не отвлекает от учебы – разве что работа в землячестве мусульманских студентов, где больше говорили о быте и культуре, чем о социальных проблемах. А потом в России началась революция.

В советских энциклопедиях о Нариманове писали безапелляционно: «Член партии с 1905 года». Это, разумеется, не совсем так: в дни первой русской революции Нариманов состоял в «Гуммете», близкой большевикам, но куда более умеренной социал-демократической группе, созданной в 1904 году Мамед Эмином Расулзаде и Мамед Гасаном Гаджинским, впоследствии – видными деятелями «Мусавата» и Азербайджанской Демократической Республики. Нариманов в «Гуммете» – фигура второго плана, зато с настоящим боевым опытом: в 1905 году он практически единолично возглавлял забастовки одесских студентов. В городе стало небезопасно, и Нариманов перебирается в Баку, где сотрудничает в газетах «Иршад» и «Геят» и избирается сопредседателем I съезда учителей-мусульман. (На съезде, кстати, Нариманов публично рвет с Тагиевым и отказывается от его стипендии в знак протеста против вмешательства миллионера-мецената в работу форума.) Но есть и более деликатные поручения: революционная агитация среди рабочих – выходцев из Иранского Азербайджана; для них Нариманов создает отдельную социалистическую организацию «Ичтимаи-е-Амиюн».

Когда революционный пожар сошел на нет, Нариманов вернулся в Одессу и в 1908 году окончил университет. По сему поводу в Баку был устроен всамделишный прием, но Нариманову, кажется, революция уже ближе медицины. В марте 1909-го его заключают в Метехский замок, а через полгода высылают в Астрахань. В Баку он вернется только через пять лет.

«Нариманов был социалистом весьма умеренных взглядов, с сильным уклоном в вопросы национального самосознания»

Такие разные патриоты

Современники (даже враги) в один голос отмечают главную черту наримановского характера – доходящую до упрямства, почти болезненную принципиальность. Демонстрировать это свое качество Нариманову доводилось многократно, но в 1917–1918 годах – особенно часто. Местная пресса тех лет открыто величала Нариманова «лидером татар Кавказа», и в этом качестве его баллотировка в Учредительное собрание выглядела делом совершенно естественным. Столь же естественным, как и выбор партийного списка – РСДРП. Меньшевиков. Так казалось и самим меньшевикам, и прессе: Нариманов был социалистом весьма умеренных взглядов, с сильным уклоном в вопросы национального самосознания азербайджанцев, далеким от воинствующего интернационализма Ленина и Троцкого. Не исключено, что с таким определением согласился бы и сам доктор Нариманов. Но – проклятая принципиальность. Партия «Гуммет» – союзник ленинцев, и Нариманов телеграфирует в газеты: «Я не давал согласия меньшевикам выставлять мою кандидатуру Учредительное собрание точка Уполномочиваю комитет действовать по своему усмотрению точка Доктор Нариман Нариманов».

В чудовищные дни мартовской резни 1918 года Нариманов входил в состав Комитета революционной обороны, но был, кажется, единственным, кто понимал роль КРО так, как она была задумана, – как органа, способного остановить межэтнические столкновения. Остальные руководители Баку решали свои задачи – так, Нариманов сам едва избежал расправы со стороны дашнаков, считавшихся тогда «опорой советской власти». В открытом письме к Шаумяну (который резней был как раз вполне доволен, считая ее неизбежной и крайне действенной мерой по удержанию власти) Нариманов писал: «Эти события запятнали Советскую власть, бросив на нее черную тень. Если в ближайшее время не рассеете эту тень и не сотрете это пятно, большевистская идея и Советская власть не могут укрепиться и продержаться здесь».

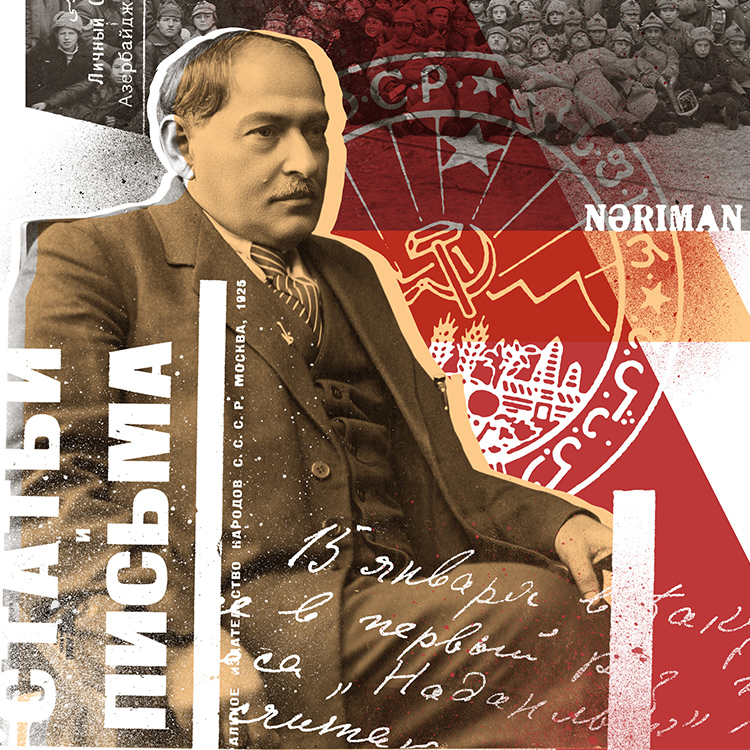

Восемнадцатый год окончательно утверждает Нариманова в его взглядах. Это не ограниченная преданность слепца и не опьяняющий радикализм красного комиссара. В руководстве временно победившей АДР немало его товарищей и вчерашних соратников: Мамед Гасан Гаджинский был министром всех, кажется, министерств и наконец премьером, Мамед Эмин Расулзаде – спикером парламента. Их патриотизм, как наримановский, неоспорим, но у всех у них были принципы – и переступить через них оказалось невозможно. После установления в Азербайджане советской власти Нариманов становится председателем Совнаркома, и новая республика оказывается чуть ли не единственным местом, где большевики не устраивают показательных расправ с побежденными. Расулзаде дали эмигрировать, за Гаджинским чекисты пришли лишь через шесть лет после смерти Нариманова, создатель АДР Фатали Хан Хойский беспрепятственно покинул Баку и был убит дашнаками в столице независимой тогда Грузии, хан Джамшид Нахчыванский сделал карьеру в РККА и погиб только во времена Большого террора.

Впрочем, в Москве Нариманова быстро превратили во «всекавказского старосту», местный аналог Калинина – почетного ветерана, отстраненного от реальной политики. Весной 1922 года он становится одним из сопредседателей Союзного совета Закавказской федерации, а в декабре того же года, после формального образования СССР – одним из четырех председателей ЦИК СССР, если подходить формально – сопрезидентом Советского Союза. В это время он уже неизлечимо болел и как врач знал это. Спасался в работе, ездил на Генуэзскую конференцию как член советской делегации, готовил оказавшееся посмертным собрание сочинений, инициировал первое издание Большой советской энциклопедии. В которой статья о Нариманове начиналась так, как ему наверняка понравилось бы: «азербайджанский писатель».

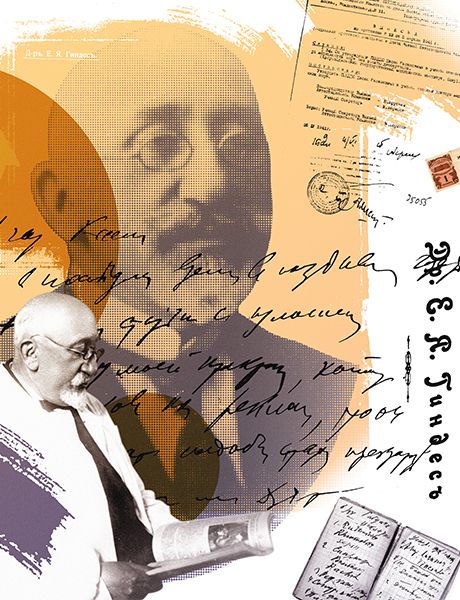

Фотографии предоставлены Домом-музеем Наримана Нариманова.