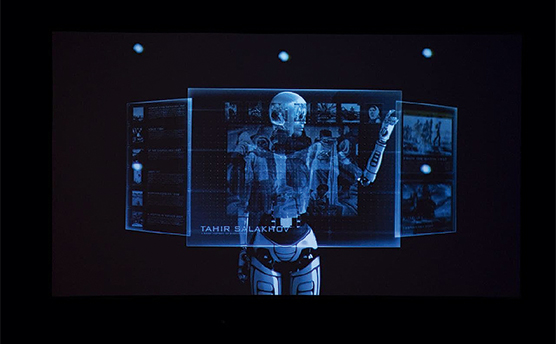

За каждой известной картиной, как правило, стоит занимательная история. Вот пять подлинных историй произведений Таира Салахова, рассказанных самим художником.

Это моя дипломная работа в Институте имени Сурикова. Защитился я с отличием, а картину отобрали на всесоюзную выставку, хотя прежде студенческие дипломы туда никогда не приглашали. Потом она поехала в Китай, на выставку искусства социалистических стран. Вообще эта работа много путешествовала. Прежде чем написать ее, я прожил два месяца на Нефтяных Камнях – каждый день ходил на этюды, делал наброски. Мне нравилось жить рядом с рабочими. Дыхание ветра, морской запах, сила человеческого тела, ежедневный труд – эти ощущения я и старался передать. Работа написана в светлых тонах, она по сути своей жизнеутверждающая. А то, что я написал ее на спор, пообещав якобы использовать только оттенки серого, – это миф, который в интернете придумали. Ни с кем я не спорил, просто так вышло. Я всегда писал только то, что видел и пережил.

Шел 1959 год. В рамках дней культуры Азербайджана в Москве была организована большая выставка, куда отобрали две мои работы, в том числе «Портрет нефтяника с красным мундштуком». И вот на заседании, где обсуждалась экспозиция, встал тогдашний директор Института истории искусства Андрей Константинович Лебедев и принялся костерить мои работы за упадничество. Дескать, что это за непонятный мрачный человек изображен на портрете, не исходит от него никакой радости труда. В заключение сказал, что работа не соответствует советским морально-эстетическим требованиям. Я вышел за дверь совершенно убитый. Хотя было оттепельное время, влияние чиновников от искусства оставалось сильным, они постоянно давили на Хрущева. К тому же я долгие годы жил в статусе сына врага народа, так что ничего хорошего после такой разгромной речи не ждал.

Заседание закончилось, и из зала в окружении больших республиканских начальников вышел первый секретарь Союза художников СССР Сергей Васильевич Герасимов. Он заметил меня, остановился и при всех громко сказал, что видел мои работы и совершенно не согласен с мнением господина искусствоведа. И открыто поздравил меня с успехом.

Айдан исполнялось три года, мы готовились к ее дню рождения, купили ей лошадку-качалку и спрятали в мастерской. А еще раньше я привез ей из зарубежной командировки белое пальтишко и шапочку. В тот день она пришла с прогулки и неожиданно поднялась ко мне: увидела этого коня и радостно на него уселась (а он еще не был ей подарен). Я посмотрел на нее и сказал: «Девочка, а ну-ка посиди так». И начал писать портрет. Все как-то чудесно сложилось: белая лошадка, светлое пальто и шапочка, а на контрасте в правильных пропорциях – черные волосы, грива и красные поводья. Образ безмятежного детства. Со стороны кажется, что я это все подстроил. Но это была чистая случайность. Айдан тогда быстро устала: ей стало жарко, она хотела раздеться и убежать, а я не пускал, и она раскапризничалась.

Надо доверять моменту. Уметь почувствовать, что ситуация развивается в правильном направлении.

С Шостаковичем меня познакомил мой приятель, корреспондент «Правды» Михаил Капустин. Мы случайно столкнулись на улице Огарева, он как раз отправлялся на интервью и затащил меня с собой. Я пытался отговориться – неудобно, меня же не звали, – но Миша настоял, сказал, что ему так проще будет вопросы задавать.

Стояло лето, и Дмитрий Дмитриевич был в легкой рубашке. Беседа длилась часа полтора, а я все это время делал наброски. В конце Шостакович взял набросок и попросил подписать: оказалось, он уже слышал обо мне от композитора Кара Караева. Тогда мы и договорились о встрече. Я специально поехал к нему на дачу в Репино, но меня встретила супруга Ирина Антоновна и предупредила, что он плохо себя чувствует. И мы договорились встретиться еще раз, уже в Москве.

Шостакович позвонил лишь через два месяца и коротко сказал: «Жду вас». Видно было, что он готовился – надел белую рубашку и любимую зеленую жилетку. А я как-то интуитивно взял из коридора низкий столик, положил на него подушечку и усадил Дмитрия Дмитриевича на него. Получилось, что он не слишком удобно сел, у него руки оказались свободными, и он ими шевелил – как будто играл на рояле. Он полностью ушел в себя, и я этот момент поймал. А минут через 20 пришла Ирина Антоновна, попыталась прервать нас и пересадить его, но Шостакович строго сказал: «Мы уже начали».

Эта работа висела в Пушкинском музее на выставке к 90-летию композитора. В каталоге было написано примерно так: «Шостакович на портрете Салахова – это образ человека, несущего на себе груз ХХ века». Вот так критики интерпретируют. Я сам десять лет не видел этот портрет, пока Третьяковка была на ремонте, и вдруг посмотрел на него совсем другими глазами.

Я два раза писал маму – со спины, вполоборота, сидящую на красном стуле на веранде, на фоне агавы и моря. А этот стул я написал, когда она ушла от нас. Красный стул – это всегда воспоминание о матери.