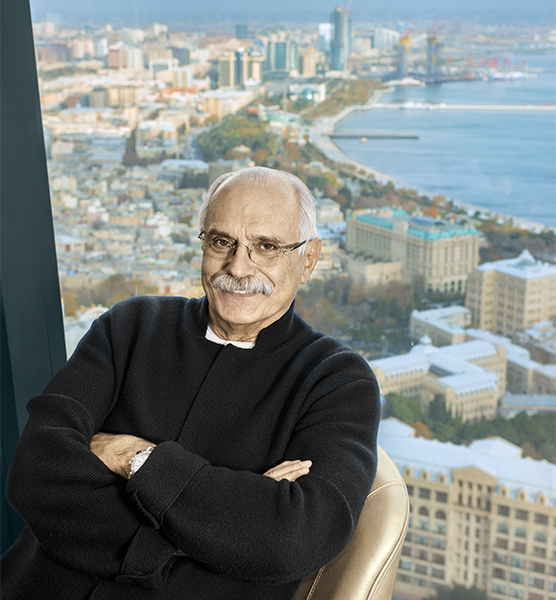

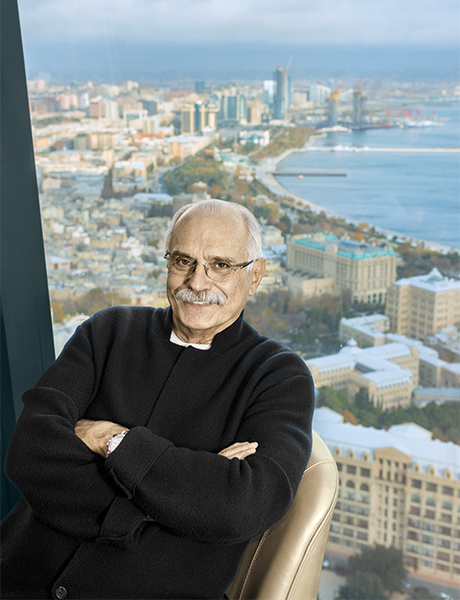

К своему 80-летию режиссер Владимир Меньшов подошел с идеями новых картин. Мы поговорили с ним о бакинском детстве, создании параллельных миров и о том, что фильм о нашей эпохе еще не снят.

БАКУ: Вы родились в Баку. Расскажите, что помните из детства?

ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ: Да, я бакинец, и бакинец очень центровой. Первое жилье, мое и моих родителей, было рядом с Девичьей башней. То есть я жил в пределах самого центра. Этого периода я, впрочем, не помню – у меня поздняя память, в отличие от моей дочери, которая помнит, как лежала завернутая в пеленки. Незадолго до начала войны отца из Каспийского пароходства, мягко говоря, пригласили на работу в НКВД, а во время войны перевели в Иран. Был такой период, о котором сейчас почти не говорят, когда в Иран вошли наши и английские войска, чтобы не дать немцам захватить нефтяные промыслы. Сколько мы там пробыли, точно не скажу – наверное, года два. Оттуда вновь вернулись в Баку, получили квартиру в центре, на проспекте Сталина, напротив нынешнего морвокзала. Сейчас, оказываясь в Баку, я всякий раз туда захожу. Из детства помнится какой-то бесконечно большой двор, в котором была тысяча мест для пряток. Сейчас понимаю, что это не такое большое пространство… Такой, знаете, типично южный двор. Дом построен, я думаю, немцами. Двери квартир выходят на веранды, расположенные по периметру. На этих верандах играли в шахматы, нарды – я с той поры к ним пристрастился. Прекрасно помню, что именно в этом доме мы 9 мая услышали сообщение о капитуляции Германии. Весь Баку загудел, начались обнимания, слезы… Это одно из самых ярких впечатлений моего детства. Сейчас я понимаю, что капитуляция была неизбежна, но это была необходимая черта, свидетельство того, что массовой гибели людей больше не будет.

Помню, что в том же доме пережил довольно сильное землетрясение – был год 1945-й или 1946-й. Там же перенес крупозное воспаление легких – тогда это заболевание считалось смертельным. Жизнью я обязан, в частности, мудрому бакинскому хирургу, который отказался делать операцию, сказав, что я умру на столе. Отец тогда решил, что как судьба распорядится, так и будет. Судьба распорядилась, что я сейчас перед вами. А в 1947-м отца перевели в Астрахань…

БАКУ: Вы часто потом бывали в Баку?

В.М.: Бывал, конечно. У меня там остались две тетушки – мамины родные сестры. У нас интересно разделилась порода. Мама и тетя Вера – смуглые, как я. А остальные – еще одна сестра и мамины братья – русопятые. Не знаю, откуда у нас эта смуглость, мулатость… Они из-под Астрахани, там казаки были – кровь перепутывалась будь здоров. Тетя Шура жила с нами, лежала вместе со мной в больнице, спала на стульях и выходила меня. Она святая женщина, сама доброта, так и не вышла замуж и жила жизнью сестер… В общем, в Баку я, конечно, бывал. Более того. После школы из Астрахани поехал поступать во ВГИК, и меня не приняли, не пустили в эту красивую жизнь. Дома родители стали доставать: мол, что ты, куда ты… Это было неприятно, и я уехал в Воркуту – работал там на шахте. А потом уехал от этих занудных вопросов в Баку – отец устроил меня в Каспийское пароходство матросом. Я работал на водолазном катере и жил у тети Веры целый год. Было романтично. Это был поселок завода Шмидта, где проработал всю жизнь отец моих двоюродных братьев, слесарь самого высокого разряда. Там был тоже старый двор, довоенный, это была какая-то совершенно прекрасная бакинская жизнь.

БАКУ: Можете как-то коротко сформулировать, что для вас сегодня значит этот город?

В.М.: Это город моего детства. Там было потрясающее взаимопроникновение культур.

БАКУ: Давайте вернемся в день сегодняшний. Мы с вами сейчас разговариваем во ВГИКе, и я знаю, что вы монтируете фильм, приуроченный к его столетию. Расскажите немного подробнее о том, что это за кино.

В.М.: (Смеется.) Ну что тут сказать! Столетие ВГИКа, представьте себе! И вот нам надо в час уместить его историю, его поэзию… Это уникальный институт. У нас в фильме есть встреча выпускников 1950–1960-х годов. Они там говорят, что это был чрезвычайно модный в Москве институт. Отовсюду люди пытались попасть сюда, чтобы посмотреть кино, познакомиться с актерами, режиссерами. Это было время, когда распахнулись ворота киностудий и вместо десяти фильмов в год стали делать 140. Начались стенания о том, где же взять столько талантливых людей. Оказалось, что эти люди есть. Шестидесятые стали золотым веком ВГИКа и золотым веком нашего кинематографа. И этот невероятный прорыв обеспечила уникальная атмосфера, которая здесь царила. Люди знакомились в этих коридорах, обсуждали идеи, договаривались о работе, которой горели. ВГИК как тип киношколы – как выясняется, советское изобретение: когда студенты учатся не только и не столько у мастеров, сколько у своих сокурсников. Сами подумайте: когда на курсе есть Тарковский и Шукшин… Сейчас, конечно, все по-другому.

БАКУ: Но сейчас здесь преподаете уже вы.

В.М.: Я набрал третий курс режиссеров, да. К сожалению, бюджетных мест немного. Было несколько тяжелых разговоров, когда я видел, что человек способный, но взять его на бесплатное место не мог. Приходилось советовать не бросать, а пойти на платное отделение, а деньги там немалые.

БАКУ: Как вам ваши студенты?

В.М.: Мне интересно. Нравится общаться с ними, узнавать новые тренды, возникающие в обществе и творческом сообществе. Интересно узнавать, какое они любят кино. Увы, по большей части они свихнуты на американском кино, причем не артхаусном, а именно массовом. Они знают его лучше, чем российское, советское кино. Но все равно очень любопытно общаться и любопытно, когда у них начинает что-то получаться. Выборка та же: курс – человек 15–20, а получается у двух-трех. Проблема в том, что сейчас такой застойный период в кино: несколько человек сели на бюджеты и никого больше не пускают. Мы это все уже наблюдали, когда на V съезде Союза кинематографистов громили Бондарчука, Ростоцкого, Кулиджанова. Громили незаслуженно, но объяснимо. В этом был крик отчаяния: «Дайте нам! Мы тоже хотим! Тоже можем!» Дали. У кого-то получилось…

БАКУ: Перед интервью я освежал в памяти вашу фильмографию и обнаружил массу актерских работ. При этом для меня – и не только для меня – вы прежде всего режиссер. Вы сами кем себя считаете?

В.М.: Ну конечно, режиссером. Это такая профессия, знаете… Это ведь создание параллельного мира, в который люди верят, которым увлекаются. Зрители начинают подражать героям. Ты один держишь весь этот мир под контролем. Это, конечно, больше, чем сделать одну актерскую работу.

БАКУ: А почему тогда вы так давно не снимаете?

В.М.: Да знаете, ерунда какая-то. У меня еще в нулевых был замысел фильма, который, по-моему, остался бы в истории. Но, представьте себе, не нашел я денег на производство картины, хотя по тем временам деньги были не очень большие. У меня все было продумано, набрана команда… Сейчас для режиссера вообще больная тема найти деньги, должен вам сказать. Я и потом еще раз пытался, но снова не получилось. Не понимаю причем, в чем дело: у меня ни один фильм не провалился, я не потерял контакта со зрителем. Наверное, это другая работа – ходить просить деньги, для нее надо уметь то, чего я не умею.

БАКУ: Расскажите, что это был за замысел.

В.М.: Я хотел снять картину, которую показывали бы по праздникам, которая была бы радостью. Великолепная пьеса венгерского драматурга Мольнара. Он был очень популярен в десятых-двадцатых годах прошлого века. Сейчас его подзабыли, а драматург редкостно хороший. Это такая комедия с социальным, что ли, уклоном – из жизни графинь и графинов (улыбается). Думаю, что эту картину смотрели бы 50 лет, а может, и 100, черт его знает. В последние годы кино приобрело какую-то устойчивость – картины не стареют, все смотрят…

БАКУ: «Москва слезам не верит».

В.М.: Ну, например. До семидесятых годов были технические проблемы – свет, звук. А начиная с той эпохи пошли картины, которые и сейчас интересно смотреть. Одним из первых таких фильмов стал, пожалуй, «Крестный отец» Копполы.

«Мне стоило определенного труда не вступить на этот путь очень дешевого отказа от всей прошлой жизни. Мне кажется, отрекаться от своих фильмов и взглядов неправильно»

БАКУ: Как вам кажется, чего сейчас кино не хватает?

В.М.: (Улыбается.) Да я не знаю, честное слово. Это как спрашивают, как я добился успеха фильма «Москва слезам не верит». Я не знаю, я действовал вслепую, на ощупь. Снял кино, которое сам давно хотел посмотреть, про судьбу, расположенную во времени. Что касается успеха… Ну, там женщины в главных ролях. Это имеет значение: женщины – основная аудитория, они куда более подвижны и любопытны. Потом, там 20-летний разрыв между первой и второй сериями – всем интересно посмотреть на то, как человек проходит долгий путь. Это два таких более или менее универсальных рецепта. Ну еще с актерами повезло, во всех ролях.

БАКУ: Вы вообще смотрите новое кино?

В.М.: Нет. Кино, о котором я когда-то грезил, ушло или стало совсем другим. Я шел заниматься чем-то другим, шел снимать фильмы, оказывающие точечное влияние на каждого человека.

БАКУ: О каких картинах вы говорите?

В.М.: Из советских фильмов на меня глубочайшее впечатление произвела «Весна на Заречной улице». Причем именно как художественное произведение. Я не хотел стать сталеваром, но хотел быть похожим на Рыбникова. Из западных фильмов до сих пор считаю лучшим фильмом, который видел – и который вообще когда-либо был сделан, – «Восемь с половиной» Феллини. Это неимоверно сложная тема, за которую многие брались, – муки творчества. Обычно люди в таких случаях впадают в зверскую серьезность. А тут – легко, изящно, с блестящей самоиронией.

БАКУ: А вы такой фильм сделать не думали?

В.М.: Меня блокирует картина Феллини. Я не понимаю, как сделать лучше, а так же – неинтересно. У нас, кстати, выросло целое поколение режиссеров, которые снимают «так же, как у Тарковского», – мне они неинтересны.

БАКУ: С другой стороны, у вас как минимум дважды получилось поймать дух времени: в «Москве…» и спустя 15 лет в «Ширли-мырли». Вы понимаете, как это получилось?

В.М.: Да никто не знает, говорю же вам, и слава Богу. Все эти учебники, которые любят американцы, – чушь собачья. Надо много думать, много ходить, смотреть, жить, впитывать, а потом оно из тебя выходит. Как правило, эти, так сказать, шедевры – ну в моем случае так было – снимаются под аккомпанемент фраз типа «Ну что ты ерундой занимаешься?», «Сними настоящее кино». Все говорили: какие «Ширли-мырли», кому это нужно? На «Москва слезам не верит» было еще круче. Мне все твердили, что настоящее кино – это Тарковский, Абдрашитов. Это было уважаемое кино, а мое – как бы второго ряда. Были конфликтные разговоры с оператором, который говорил: я такую хрень снимал в пятидесятые, что это вообще такое… Я, кстати, помню, как Тарковский очень жестко выступал против «Весны на Заречной улице» во ВГИКе: мол, кончилось такое кино. Ну, революционер и должен быть таким – недобрым, непримиримым, это нормально.

БАКУ: Вы понимаете, как получили «Оскар»?

В.М.: Не-а. Знаете, «Оскар» же очень политизированная премия – там важна политическая составляющая фильма, реноме страны… Я его получил против правил. Это был период, когда Рейган объявил нас империей зла, и тут вдруг я оказываюсь в номинации с Трюффо, Саурой, Иштваном Сабо – и побеждаю. Очевидно было, что я в этой компании аутсайдер, хотя даже оказаться в ней было счастье, не говоря уж о победе.

БАКУ: Вы рассказали про замысел костюмной картины. А про современность не думали что-то сделать?

В.М.: Очень хотел бы. Я же человек активный, общественный, слежу за всем происходящим. Да и за последние годы мы видели такие повороты судьбы… Человек, который клялся с трибуны в верности коммунистической партии и лично товарищу Брежневу, спустя время докладывает американскому Конгрессу, что с коммунизмом в России покончено. Это громадный сюжет, и таких полно. Но каждый раз, когда начинаешь про это думать… Я даже писал сценарии и даже до конца дописывал – но не успел закончить, а он уже устаревает. То ли мы еще не отстояли это время… В описании девяностых кино пошло по самой примитивной линии: малиновые пиджаки, бандиты… А там были глубинные процессы вроде того переворота, о котором я говорил. Мне стоило определенного труда не вступить на этот путь очень дешевого отказа от всей прошлой жизни. Мне кажется, отрекаться от своих фильмов и взглядов неправильно.

БАКУ: «Ширли-мырли» был абсурдистской комедией. Какой жанр мог бы быть у фильма про сегодняшнее время?

В.М.: Я думаю, что зритель созрел до драмы, до серьезной драматической истории.

БАКУ: И последний вопрос. Мы встречаемся в канун вашего 80-летия. Как вы ощущаете эту дату?

В.М.: Растерянно. Эта цифра раньше была редкой. И вдруг наше поколение, много хлебнувшее, оказалось очень живучим. Многие мои сверстники умирают пусть немного, но за 80. Так что я свой конец уже могу более или менее предвидеть.

БАКУ: Не спешите.

В.М.: Не буду. Очень хочется сделать картину, осмысляющую нашу жизнь. Никто из молодых взяться за нее явно не может. Надо задать какой-то вектор, найти смысл.

«Все эти учебники, которые любят американцы, – чушь собачья. Надо много думать, много ходить, смотреть, жить, впитывать, а потом оно из тебя выходит»