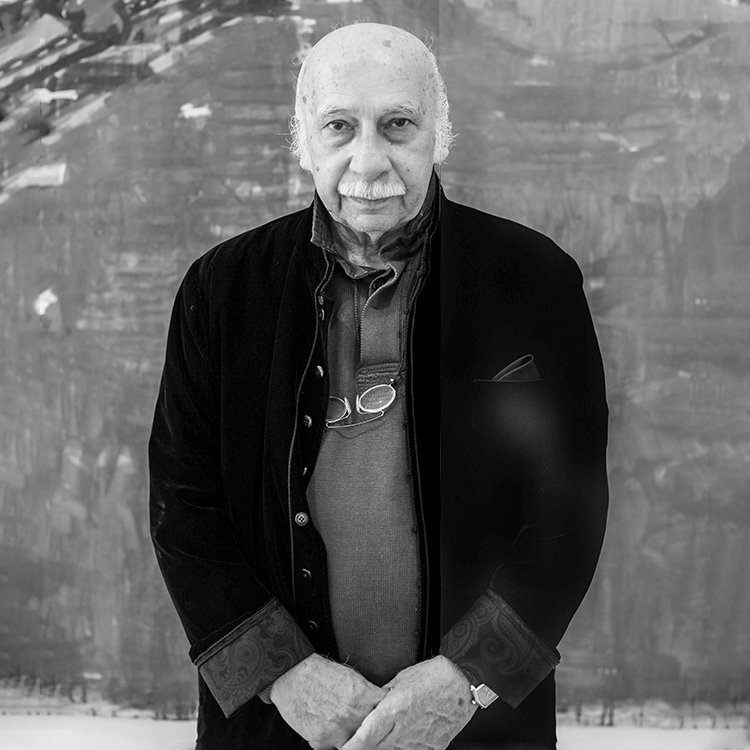

В Баку состоялся концерт, посвященный 80-летию композитора Гии Канчели. Накануне корреспондент журнала «Баку» поговорил с маэстро об индивидуальном и национальном, о работе и удовольствиях, о хороших и плохих привычках и о балансе всего этого.

ГИЯ КАНЧЕЛИ: С Баку меня многое связывает. Мою музыку здесь часто исполняли – и на фестивалях, и просто так. Я всегда ценил творчество тончайшего композитора Тофика Кулиева. И конечно, не могу не помнить с благодарностью Кара Караева, который всегда меня поддерживал.

Участники Государственного симфонического оркестра, готовясь к моему юбилейному концерту в Баку, проявили такую невероятную любовь к моей, может быть, иногда невыносимой музыке… Я это на первой же репетиции почувствовал. Сюда приехал мой друг Михаил Килосанидзе, знаменитый звукорежиссер, который, кстати, 29 лет проработал в Баку – с Ниязи, с симфоническим оркестром, с лучшими представителями мугама. Он меня сразу спросил: записывать будут этот концерт? Потому что уже на репетиции было так хорошо, что захотелось это исполнение как-то запечатлеть.

БАКУ: Вы верите, что одни народы более музыкальны, чем другие?

Г.К.: Вы знаете, я не очень умею хвалить ни мою родину, ни мой народ. У меня к Грузии вообще двойственное отношение: я ей и поклоняюсь, и критикую ее. Но что грузины необычайно артистичны – в этом я никогда не сомневался. Эта артистичность проявляется во всем: во взаимоотношениях, в умении музицировать… Причем я имею в виду не профессиональное музицирование, а трехголосные песни, которые поют почти все. Что уж говорить про юмор, с которым мои соотечественники в ладах и на ты.

БАКУ: Кажется, что в Грузии композитором стать легче, чем где бы то ни было. Это невероятно музыкальная страна, здесь все поют, с самого рождения окружены музыкой…

Г.К.: Конечно, грузинская музыка – явление совершенно уникальное. Я имею в виду прежде всего наше народное многоголосие. Но уверен, что понятие «народная музыка» не имеет к нему никакого отношения. Не народ его создавал – его создавали гениальные анонимы, о которых мы ничего не знаем. Возможно, в Гурии когда-то жил человек с талантами Баха. У него оказалось два соседа – Бетховен и Моцарт, и он однажды предложил им спеть трехголосную полифонию. Я только одного не могу понять: как такие же три гиганта нашлись и в Кахетии, и в Карталинии, и в Сванетии, и в Мегрелии? Ведь эти песни совершенно не похожи друг на друга!

Вообще, для меня понятие индивидуальности выше понятия национального. Конечно, крупная индивидуальность – не подумайте, я не про себя – всегда представляет какую-то определенную культуру. Мессиан – француз. Барток – венгр. Стравинский – представитель русской культуры, хотя и мировой, конечно же. Очень трудно назвать большого композитора, у которого бы этой связи не было.

БАКУ: При этом какая-то часть публики и критиков упрекала вас в том, что вы недостаточно грузинский композитор.

Г.К.: Ну что значит «какая-то»? Почти все! Кроме моего круга. В чем меня только не обвиняли! Что я космополит. Что пишу негрузинскую музыку. Что абсолютно отрицаю богатство нашего фольклора. Что я… даже, если хотите, переписываю авангардные партитуры польских композиторов 1960-х годов. Все что угодно! Конечно, ругали меня не только на родине. Ко мне всегда благосклонно относились Щедрин, Эшпай, Кара Караев. Все остальные вовсю критиковали. Писали, что каждая моя симфония – повтор предыдущей. Ну вот, прошло уже столько времени, у меня семь симфоний, и если мне кто-то сможет доказать, что одна похожа на другую, я буду очень рад. Но этого не происходит. В общем, я к подобному относился и отношусь с юмором. Помню, как Альфред (Шнитке. – БАКУ) сказал, уже будучи очень успешным композитором: «Что-то меня начали все хвалить, надо бы задуматься, видно, что-то не так».

«Каждый старается выразить что-то свое. Другое дело, что не у всех получается»

БАКУ: Согласны с ним?

Г.К.: Вот сейчас мне 80 лет. У меня только что вышел диск на ECM, и в The Guardian появилась рецензия, в которой какая-то бывшая кларнетистка, ставшая музыкальным критиком, раскритиковала меня в пух и прах. И в это же самое время вышла рецензия на тот же диск в Париже, где какой-то французский критик воспел меня так, что мне даже неудобно вам повторять. Не знаю, поверите ли вы, я одинаково воспринимаю и то и другое.

Был один замечательный концерт в Дубровнике: Джон Малкович в сопровождении оркестра зачитывал критические статьи, которые появлялись по поводу музыки Бетховена, Шопена, Моцарта. Я тоже попал в эту компанию: устроители спросили, нет ли у меня отрицательных отзывов на мои сочинения. Я сказал, что есть, и немало, и прислал им семь-восемь. Они выбрали какую-то лондонскую, где критик писал об одной моей вещи, что если бы он знал, какой ужас ему предстоит слушать, то принес бы в зал спицы с нитками и начал вязать свитер или кашне, причем из ярко-красной пряжи, чтобы отвлечь публику. Потом он описывает, что попал в какое-то закрытое пространство, чуть ли не в туалет, и хотел вырваться на воздух, но не мог… В общем, Малкович все это читает, а потом играют отрывок из этого моего произведения. Меня все это очень радует.

БАКУ: Вы очень любите экстремальные динамические перепады, резкие переходы от очень тихого к очень громкому. Это очень сильный прием, примерно как использовать три восклицательных знака, но вы годами ему верны. Почему?

Г.К.: Я придумал шуточный ответ: когда я чувствую, что публика может заснуть, я ее привожу в сознание громкой музыкой. А потом опять усыпляю. Это шутка, но в ней может быть и доля правды.

БАКУ: У ваших сочинений вообще очень много узнаваемых черт. Любовь к паузам, к сверхмедленным темпам – Рождественский даже однажды ответил на репетиции после того, как вы три раза попросили его играть еще медленнее: «Так медленно я уже не умею». Вы часто используете самоцитаты. У вас обязательно прозвучит какая-нибудь светлая печальная мелодия, которую потом сметет оркестровым катком. Все эти приемы вы выбираете сознательно или с годами это просто стало частью вас, как тембр голоса или походка?

Г.К.: Да, про походку это очень точно. Именно как походка. Каждый человек ходит по-своему, вот и мои коллеги-композиторы пишут музыку абсолютно разную. Каждый старается выразить что-то свое. Другое дело, что не у всех получается.

БАКУ: Отношение к прикладной музыке, которую вы писали для театра и кино, у вас меняется со временем? Кажется, поначалу для вас это было прежде всего способом заработать.

Г.К.: Я свою работу делю на две части: одну – когда работаю на себя, другую – когда пишу для театра и кино. Там я вспомогательное звено, как оператор, сценограф, хореограф. Когда остаюсь наедине с собой, я должен создавать свой театр или фильм – там я и автор сценария, и осветитель, и автор диалогов. Но честно скажу: когда мне предлагали написать музыку к фильму по слабому сценарию с неинтересным режиссером, я давал согласие. Я написал музыку к 50, а может, и к 60 фильмам. А назвать могу пять-семь, ну десять. Остальные не помню. А почему? Потому что на это у меня уходило две недели, я получал советскую уравниловку – максимальный гонорар. И потом мог два или три года писать одну симфонию. Честно говоря, я даже получал удовольствие от мысли, что на фильм у меня уйдет не больше двух недель. И да, это давало мне возможность быть экономически независимым. Как и Альфреду Гарриевичу Шнитке, например. Подработки в кино нас очень выручали.

Но это, конечно, не относится к работе с Георгием Данелией, Робертом Стуруа и Эдуардом Шенгелая. На нее уходило безумное количество времени и энергии. И это было совсем другое дело. Мне просто повезло, что я мог работать с такими личностями. И как раз эта работа на меня сильно повлияла. Думаю, когда я остаюсь наедине с собой и пишу свою музыку, волей-неволей учитываю все, что подглядел в их работе.

Видите, я очень везучий человек. Ведь если большинство моих коллег начинали с Баха и Шуберта, то я начал с Глена Миллера и Дюка Эллингтона. Меня абсолютно не интересовали ни Бах, ни Шуберт, ни Бетховен с Шуманом. Я к ним пришел потом, уже после моего романа с джазом.

БАКУ: Поначалу вы две эти области – прикладную музыку и симфоническую – как-то разделяли, а потом незаметно мелодии из фильмов и спектаклей стали появляться в вашей серьезной музыке. Кончилось тем, что в «Стиксе», вашем реквиеме, в финале звучит «Чито-грито» из «Мимино».

Г.К.: Я слушал тут свою Пятую симфонию и вдруг услышал одну из тем, которая звучит в спектакле Стуруа «Кавказский меловой круг». Но если вы меня спросите, что было раньше – тема в спектакле или Пятая симфония, я не отвечу. Не помню! Действительно, в какой-то момент некоторые темы из моей прикладной музыки очень плавно и без сопротивления стали проникать в симфоническую – и обратно. Я в этом ничего плохого не вижу! Хотя с сыном у меня по этому поводу бывают довольно жесткие споры. Я ему говорю, что это мои звуковые монограммы. Как DSCH у Шостаковича. Нет ничего плохого в том, что одни и те же темы иногда появляются то в камерной музыке, то в симфонической, то в фильмах. Плохо, если они повторяются без изменений, – так быть, конечно, не должно. Но если музыкальный образ видоизменяется, приобретает нечто новое, тогда это нормально.

БАКУ: Я видел страницу из партитуры «Стикса», где вы к мелодии «Чито-грито» приписали специально для Башмета: «Хочется чуть-чуть завуалировать этот венерический припев». Венерический – в смысле, прилипчивый. Все-таки у вас довольно ироническое отношение ко всему этому.

Г.К.: Знаете, пока продолжался мой авторский концерт в Баку, слушатели постепенно покидали зал – ушло человек 80, в основном молодых людей. Наверное, они пришли послушать музыку из фильма «Мимино», их предупредили, что это концерт автора песни «Чито-грито»… И вот они плавно и без сопротивления покидали концертный зал. А остались те, кого это интересовало. И слава Богу.

БАКУ: Вас раздражает, что для многих вы в первую очередь автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»?

Г.К.: Я уже давно говорю, что эту музыку написал Данелия. Помните известную фразу Глинки? Народ создает музыку, а мы ее только аранжируем. Вот и я начал говорить, что музыку написал Данелия, а я ее только разукрасил. Данелия, по крайней мере, доволен.

БАКУ: Но как вы себя почувствовали, когда обнаружили, что можете написать по-настоящему прилипчивый шлягер?

Г.К.: Плохо! Плохо я себя почувствовал. Теперь в любой бывшей республике Советского Союза все разговоры начинаются с того, что я написал эту мелодию. Я так устал от глупейших вопросов, на которые приходится давать одни и те же глупейшие ответы… А в остальном мире, в тех музыкальных кругах, где знают мое имя, никто и понятия не имеет, что я писал музыку к кино и театру! Ну ничего. Я уже привык.