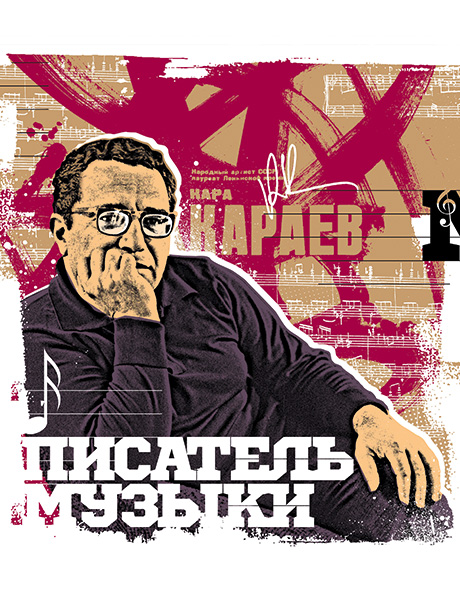

В этом году выдающемуся композитору Кара Караеву исполнилось бы 95 лет. В Москве и Баку прошли замечательные фестивали и концерты, где любовью и уважением к памяти мастера были преисполнены и музыканты на сцене, и зрители в зале.

V Международный фестиваль современной музыки имени Кара Караева без преувеличения ждали с нетерпением.

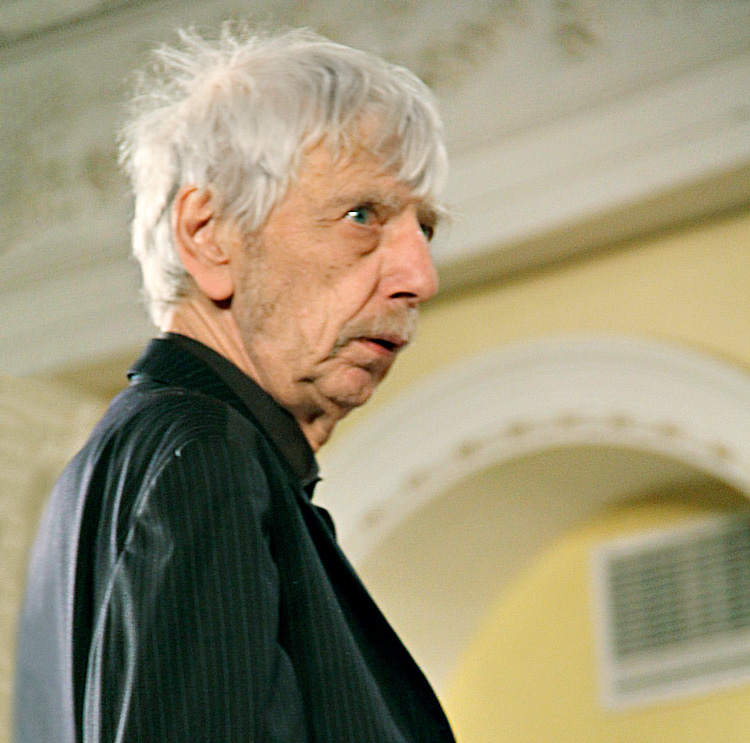

Художественный руководитель фестиваля, профессор Московской консерватории Фарадж Караев представил широкий диапазон композиторов, звездный десант мировых исполнителей и необычные концепции концертов. Судите сами: Time, Real and Imaginary, «Дегенеративная музыка» Третьего рейха и «несуществующая» музыка в СССР», «Декомпозитор Джон Кейдж и эпистолярий постминималистов» – вот лишь некоторые названия программных вечеров.

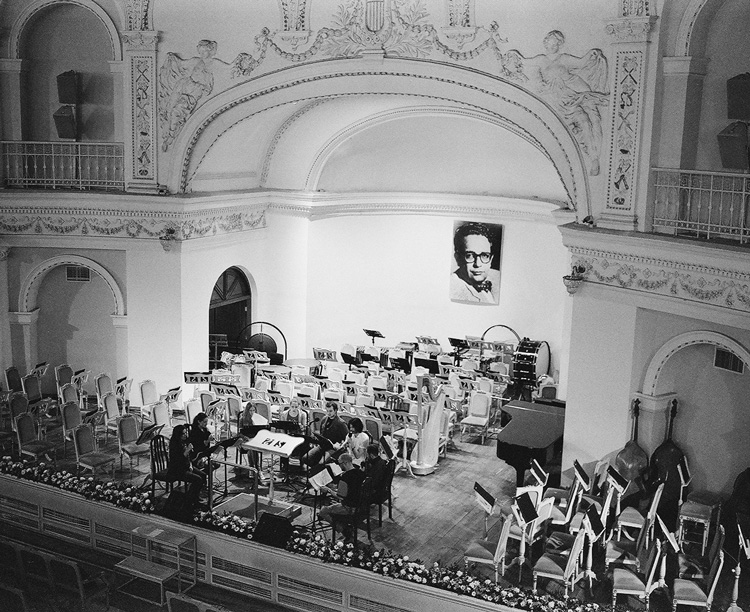

Торжественный концерт-открытие проходил в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. В фойе расположилась масштабная выставка архивных фотографий, рисунков и книг, посвященных Кара Караеву. Вечер открыл заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев. Во вступительном слове он отметил, что Караев создал не только классические образцы азербайджанской музыки, но и самобытную композиторскую школу.

«Караев создал не только классические образцы азербайджанской музыки, но и самобытную композиторскую школу»

Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибекова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана профессора Рауфа Абдуллаева в тот вечер исполнял произведения, которые Караев особенно любил и почитал: Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича, великого наставника композитора, волшебно красочные «Пинии Рима» Отторино Респиги. Нерушимая связь поколений отчетливо слышалась во Второй симфонии Хайяма Мирзазаде, названной автором «Триптих». После окончания симфонии публика горячо приветствовала композитора, который, несмотря на плохое самочувствие, стоически присутствовал на концерте. А Quasi Uno Concerto Фараджа Караева стало своеобразным оммажем отцу и учителю. Отправной точкой в создании этого сочинения, по признанию автора, явилась Соната для скрипки и фортепиано Кара Караева. Партию скрипки блестяще сыграл солист московского ансамбля «Студия новой музыки» Станислав Малышев. Концерт-открытие с первых же созвучий задал высокую планку, которую необходимо было выдержать на протяжении всего фестиваля.

На следующий день эстафетную палочку подхватили ученые умы, собравшиеся в Музейном центре Баку на конференции со сложным названием «Значение (роль, место) контекста, дискурса, интертекстуальности, деконструкта в композиторском творчестве». Темы пяти докладов, затрагивающих вопросы современного музыкознания и актуальные проблемы культуры, оказались злободневными. Куратором проекта выступил доктор искусствоведения и ведущий эксперт Ассоциации современной музыки Рауф Фархадов. Своими прямыми вопросами к докладчикам он искусно провоцировал участников на дебаты.

Вниманию слушателей свои научные изыскания представили Джахангир Селимханов (Азербайджан), Кетеван Болашвили (Грузия), Анна Амрахова (Россия). Особенный интерес и бурную дискуссию вызвала пламенная речь кандидата искусствоведения, профессора Бакинской музыкальной академии Зюмрюд Дадашзаде. Она продемонстрировала современный взгляд на творческое наследие классика азербайджанской музыки Кара Караева. Зюмрюд ханым коснулась актуальных тем: как часто звучат произведения композитора в сегодняшнем Азербайджане, выдерживают ли сравнение нынешние авторы с великими предшественниками и какова судьба азербайджанского искусства в будущем.

«В основе замысла лежала идея синтеза искусств, в данном случае – музыки и живописи творцов, осужденных за авангардизм»

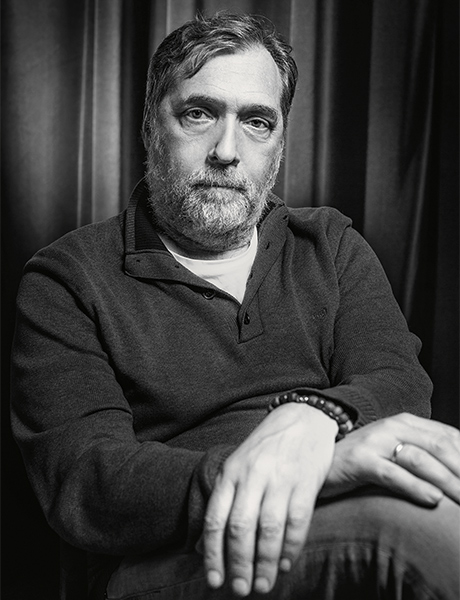

Фарадж Караев:

Все начиналось в другой стране еще в прошлом веке. В 1986 году нам – главному дирижеру и художественному руководителю Азербайджанского государственного оркестра им. Узеира Гаджибекова Рауфу Абдуллаеву, композитору Олегу Фельзеру и мне – удалось составить программу цикла концертов современной музыки. Конечно, пришлось преодолеть бюрократические препоны. Например, хоть наше мероприятие и получило в Баку название «фестиваль», в Москве оно в таком качестве утверждено не было. Первые концерты прошли при большом стечении публики, стали заметным явлением в музыкальной жизни Баку и инициировали два фестиваля в 1988 и 1990 годах. Программа включала сочинения классиков ХХ века – Шёнберга, Веберна, Берга, Стравинского, Хиндемита, а также представителей европейского авангарда 1950–1960-х годов – Штокхаузена, Бусcотти, Лютославского, Тадеуша Берда, и советских композиторов, исполнение музыки которых, мягко говоря, не поощрялось, – Шнитке, Денисова, Губайдулиной, Раскатова; не были забыты и американцы – Кейдж, Крам.

Музыкальный критик, член экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Гюляра Садых-заде в своем докладе «Кто на гребне? Новая музыка в программах академических европейских фестивалей» сравнила Караевский фестиваль с международными проектами. По долгу службы Гюляра посещает более десяти фестивалей за сезон. Она выделила несколько имен, которые чаще всего присутствуют в мировых концертных программах: Филипп Манури, Брайан Фернейхоу, Джон Адамс, Сальваторе Шаррино. К слову, вечером того же дня слушатели могли убедиться в правильности тезисов Гюляры. На концерте Time, Real and Imaginary, проходившем в Театре песни им. Р. Бейбутова, прозвучали произведения Михаэля Жарреля, Филиппа Манури, Жоржа Апергиса, Брайана Фернейхоу в исполнении французского ансамбля Accroche Note.

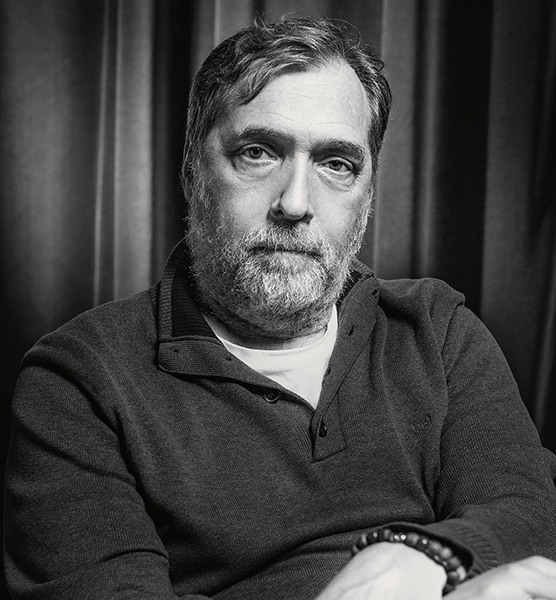

Рауф Фархадов:

Для меня Кара Караев – прежде всего основоположник профессиональной национальной композиторской школы. Человек, едва ли не в одиночку выведший азербайджанскую музыку на высокий международный уровень.

К 50 годам он стал признанным классиком советского искусства, увенчанным всеми возможными званиями и регалиями, и мог бы до конца жизни почивать на лаврах. Однако он радикально меняет свое композиторское мышление и создает произведения, которые вместо «ура патриарху!» вызовут критику и непонимание. Я имею в виду Третью симфонию (1965) и Скрипичный концерт (1967). Два опуса, написанные посредством «формалистической» и «буржуазной» додекафонии – а для советского классика вдвойне формалистической и буржуазной – и одним этим переведшие Караева из классиков в новаторы. Это и есть для меня главный караевский урок: всегда помни, что ты еще ничего не достиг и ничего не создал.

Гюльшан Аннагиева

В Центре мугама состоялся концептуальный концерт «Дегенеративная музыка» Третьего рейха и «несуществующая» музыка в СССР» известной азербайджанской пианистки Гюльшан Аннагиевой. В основе замысла лежала идея синтеза искусств, в данном случае – музыки и живописи творцов, осужденных за авангардизм. Ведущий концерта Рауф Фархадов перед началом каждого отделения вместе с аудиторией совершал экскурс в историю. Публика внимала оратору с искренним участием. Во время исполнения произведений на проекционном экране слушатели могли видеть картины, показанные в 1937 году на печально известной выставке «Дегенеративное искусство». Все это переводило музыкальные послания композиторов-авангардистов на визуальный язык, порождая контрапункты идей.

Гюльшан Аннагиева, пианистка с незыблемым авторитетом в современном исполнительском мире, поражает не только техническим совершенством, но и редкой способностью изысканно воплощать художественные образы. Сухой и выверенный мир музыки Антона фон Веберна сменялся стремительными пьесами Арнольда Шёнберга, Эрнста Кшенека, а завершал парад немецких «дегенератов» от музыки дьявольский ураган страстей сюиты «1922» Пауля Хиндемита – этакая рефлексия по исчезнувшему навсегда искусству art nouveau.

Второй акт музыкальной драмы-концерта был посвящен «бульдозерной выставке» 1974 года в СССР. Галерею музыкальных сочинений открыла Musica Stricta Андрея Волконского – сочинение, от которого ведет отсчет русский авангард второй половины XX века. Также прозвучали Скерцо op. 8 Николая Каретникова, Пятая соната Галины Уствольской. В завершение пианистка исполнила сочинение Валентина Сильвестрова «Музыка в старинном стиле».

Asko|SchÖnberg

Первой кульминацией фестиваля стали концерты именитого ансамбля из Голландии Asko|Schönberg. Это название он получил лишь в сентябре 2008 года. До этого времени существовало два коллектива – Asko и «Шёнберг-ансамбль». Сегодня это разностороннее сообщество музыкантов, которое, как конструктор Lego, может удивительно менять состав и облик для исполнения того или иного произведения XX и XXI столетий.

Похороны контрабаса

Ist es genug?.. – мистическое заигрывание со смертью. Вдохновения, автора и искусства больше нет, есть только блуждание в темноте, что и символизирует виолончелист, играющий в разных местах зала. В финале произведения оркестранты чинно встают со своих мест, чтобы, не теряя лица, отправиться будто в последний путь. Эта торжественная процессия-перформанс получила название «Похороны контрабаса».

Для первого вечера в Баку голландцы выбрали международный материал тончайшей структуры, порой буквально на пороге слуха, требующий полной тишины и погруженности в зале. В таинственном полумраке свои музыкальные мысли поверяли слушателям невесомый итальянец Сальваторе Шаррино, странный кореец Исанг Юн, рациональный и холодный норвежец Луи Андриссен и, наконец, позитивный, как и положено американцу, Джон Адамс.

Вторая программа была посвящена Фараджу Караеву, с которым ансамбль связывает долгая дружба. Специально для Asko|Schönberg маэстро сделал необычную оркестровую версию Десятой сонаты Скрябина, а также написал занятное произведение-перформанс для ансамбля, магнитофонной ленты и виолончели соло под названием Ist Es Genug?.. – этакий набросок к автомонографии, а на деле масштабный автоколлаж из собственных произведений.

Оба сочинения прозвучали в программе вечера. Лирическим отступлением от философских поисков стала изящная пьеса Караева, посвященная пианисту Алексею Любимову. Вокальную партию тонко исполнила неподражаемая Фарида Мамедова.

«Артисты на плечах выносят из зала контрабас – как гроб, как приговор, как трагический упрек всему живому»

«Варьете» Маурицио Кагеля

Единственной театральной постановкой в рамках V Международного фестиваля современной музыки имени Кара Караева стало «Варьете» Маурицио Кагеля, премьера которого прошла в бакинском Театре юного зрителя. За танцевальный рисунок восьми номеров отвечала хореограф балета AVA Dance Company (Германия / Испания) Аватара Ауюзо.

На сцене происходило вот что: с помощью экспериментального языка contemporary dance четыре танцовщицы, сплетаясь в психоделические фигуры, движением своих тел рассказывали невеселую историю о тяжелых буднях в варьете и женском одиночестве. Музыкальную ткань воссоздавал ансамбль Con Tempo (Азербайджан) под руководством дирижера Владимира Рунчака (Украина). Стилеобразующую партию аккордеона исполнила Эва Цёлльнер (Германия).

Шоу было воспринято публикой неоднозначно: кого-то ввело в заблуждение название, обещающее красивое действо с перчинкой, кто-то ожидал от самого Кагеля больше, чем тот написал, а кто-то, наоборот, вдохновился сценическим воплощением и кричал «браво».

Марсель Вормс

Парад мастерства голландских музыкантов не ограничился выступлением Asko|Schönberg. Организаторы фестиваля пригласили в Баку пианиста с классическим образованием и джазовой душой Марселя Вормса, который дал концерт в Центре мугама. Сольное выступление было посвящено главной страсти музыканта – блюзу. Увлечение Вормса берет свое начало в 1990-х. Именно тогда он попросил нескольких знакомых композиторов написать для него блюзы. С тех пор он собирает их по всему миру – именно поэтому его концертная программа называется «Вокруг блюза». Пьесы, прозвучавшие в тот вечер, иллюстрировали кругосветные путешествия пианиста: вот он присел в баре Мозамбика, вот смотрит танец живота в Тунисе, а в Польше и вовсе танцует краковяк. Блюз в прочтении Вормса – состояние ума, помогающее выжить в современном мире. Чем не средство против глобализации?

Закрытие фестиваля

Второй кульминацией фестиваля обернулось его закрытие. Несмотря на то что были заявлены произведения эпохального масштаба, концерт слушался на одном дыхании. В первом отделении прозвучало Lontano Дьёрдя Лигети. Будто ландшафт неведомых сновидений, эта музыка заполнила зал, и время остановилось.

Мало кто знает, что в культовом фильме Стэнли Кубрика «2001: космическая одиссея» помимо начальной темы Рихарда Штрауса из поэмы «Так говорил Заратустра» использовано четыре партитуры Лигети. Его гипнотическая музыка завораживает так же, как вид Земли с далекой звезды. Фортепианный концерт Арнольда Шёнберга, в котором отчаянно солировала Каори Нишии из Австрии, после Lontano прозвучал буднично и неинтересно.

Мощную точку в недельном музыкальном марафоне поставила Симфония для восьми голосов и оркестра Лучано Берио. Симфония впервые исполнялась на постсоветском пространстве, что придавало событию еще большую значимость. Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением Рауфа Абдуллаева и хоровой ансамбль Questa Musica (Россия) во главе с Филиппом Чижевским достойно справились с задачей. Лишь только отзвучали финальные аккорды, публика разразилась аплодисментами и устроила исполнителям и организаторам долгую стоячую овацию. Прекрасное завершение форума и многообещающий зарок на будущее.

Алексей Любимов:

Когда я поступил в Московскую консерваторию, дирижер Московского камерного оркестра Рудольф Борисович Баршай пригласил меня играть на рояле и клавесине в современной части их репертуара. Московский камерный оркестр был первым исполнителем многих новых сочинений советских авторов. Я участвовал в исполнении Третьей симфонии Кара Караева, потом мы записали ее на пластинку. Это первое додекафонное сочинение Караева, за которое он подвергся сильной критике. Во время работы над произведением меня представили композитору. Лично я помню Кара Караева как очень доброжелательного, мягкого и благодарного человека, не зацикливавшегося на

формальных сторонах исполнения. Он сосредоточивал свое внимание прежде всего на эмоциональной подаче, на красках исполнения.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фестиваль был организован Министерством культуры и туризма Азербайджана при содействии Министерства культуры Российской Федерации, посольств Германии и Франции в Баку, а также голландским фондом культуры Fonds Podiumkunsten и Gemeente Amsterdam.