Бакинец Леонид Зальцман известен всем как драматург Леонид Зорин, автор «Покровских ворот» и «Варшавской мелодии». Он прожил 95 лет, 85 из которых продлилась его литературная карьера.

Список литературных произведений Леонида Зорина включает в себя более пятидесяти пьес, по многим из которых сняты фильмы и до сих пор ставятся спектакли. Среди них: «Гости», 1954; «Чужой паспорт», 1956; «Алпатов», 1957; «Светлый май», 1958; «Добряки», 1959; «Прощание», 1959; «Увидеть вовремя», 1960; «По московскому времени», 1961; «Друзья и годы», 1962; «Палуба», 1963; «Римская комедия» («Дион»), 1965; «Декабристы», 1966; «Варшавская мелодия», 1967; «Коронация», 1968; «Стресс», 1969; «Театральная фантазия», 1971; «Покровские ворота», 1974; «Царская охота», 1974; «Медная бабушка», 1975; «Незнакомец», 1976; «Мужчина и женщины», 1978; «Измена», 1979; «Карнавал», 1981; «Счастливые строчки Николоза Бараташвили», 1984; «Пропавший сюжет», 1985; «Цитата», 1985; «Максим в конце тысячелетия», 1989; «Союз одиноких сердец», 1991; «Граф Алексей Константинович», 1992; «Торжественная комедия», 2009

Звучит почти невероятно, но историю вхождения будущего автора «Варшавской мелодии» в литературу мы точно знаем из уст Максима Горького. В 1934 году в газете «Правда» был опубликован его очерк «Мальчик», одно из последних произведений классика. Он начинается так: «Я был предупрежден: приедет гость, поэт, мальчик. Ну, что ж? Мальчики и девочки, сочиняющие стихи, – весьма обычное явление у нас. И всегда с ними немножко трудно, потому что в большинстве случаев они еще не умеют писать стихи». Юный поэт, при-ехавший познакомиться к одному из величайших русских писателей, – девятилетний бакинец Леня Зальцман, ученик семилетней школы № 16 на улице Льва Толстого.

«Очень крепкий, красивый мальчик, возраст его – девять лет с половиной, но он казался года на три старше. Уже в том, как он поздоровался со мною, я отметил нечто незнакомое мне и трудно определимое. Уверенные в своей талантливости, так же как и робкие, здороваются не так. В нем не чувствовалось той развязности, которая как бы говорит: «Вот я какой, любуйтесь!»

«Крепкий» – очень точное определение. Леня менее всего похож на типичного еврейского вундеркинда, маленького скрипача из «Покровских ворот», которого муштрует на балконе дедушка. Он обожает футбол и готов с утра до ночи гонять мяч во дворе на Бондарной, 31 (ныне Шамси Бадалбейли). Подросток даже поступит в спортшколу «Нефтчи» и прозанимается там до 17 лет, хотя к тому времени уже станет ясно, что жизнь его будет посвящена совсем другому.

Сам Зорин считал, что «вундеркиндом» (слова этого он, впрочем, не любил) его сделал отец. Генрих Зальцман работал экономистом в горфинотделе, но этого невысокого, на первый взгляд, положения хватило, чтобы семья жила в отдельной квартире: для поделенного на коммуналки Баку 1920-х годов – почти история роскоши. «Я был мальчиком со второго этажа», – вспоминал Зорин: в классическом бакинском дворе с галереями это означало как минимум относительную тишину.

Мама служила в филармонии – именно она привезла Леню к Горькому. «Она торопливо рассказывает, подтверждая мою догадку. – Страшно интересуется политикой. Когда отец приходит со службы, он прежде всего отнимает у него газеты». Сам Зорин 70 лет спустя будет вспоминать, что очень скоро эти «политинформации» превратились в откровенные беседы отца с сыном о происходящем в стране, об арестах знакомых.

Но до этого еще далеко, пока Леня просто вундеркинд, читающий Горькому свои стихи о Гитлере и Геббельсе. Живой классик удивительно точен в оценке: «Я был совершенно поражен изумительной силой эмоции мальчика, его глубокой и острой ненавистью к извергам. Стихи могли быть уродливы, но прекрасна и радостно неожиданна, социально нова была ненависть ребенка к злодеям и злодеяниям. Этот физически здоровый мальчик читал с такой густой силой, что я минуты две не решался взглянуть в его лицо – не хотелось увидеть его искаженным».

В том же 1934 году у будущего драматурга выходит первая книга стихов в издательстве «Азернешр», с предисловием тогда еще молодого, а впоследствии очень авторитетного бакинского журналиста Давида Гликштейна. На обложке – мальчик в матроске, 56 страниц, три раздела: «Незабываемое», «Бодрые строки» и «Переводы». Да, девятилетний Леня Зальцман уже переводит, и не кого-нибудь, а Шиллера и Гейне. Но все же главное – собственное творчество.

Не думай, друг, что ты кумир и гений, Что ты вполне законченный поэт, Когда имеешь пять стихотворений И твой стишок в гостиной пет. И знай, коль хочешь быть полезен (хоть в этом сомневаюсь я), Не слушай похвалы и лести, Учись, учись, душа моя.

В школе Зорин, по собственному признанию, учился без избыточного энтузиазма. Помимо гуманитарных дисциплин более всего его привлекал тот факт, что обучение мальчиков и девочек было совместным. Точные науки будущему (хотя почему будущему?) писателю давались с превеликим трудом.

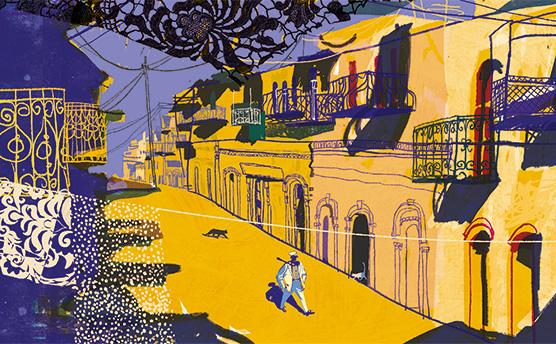

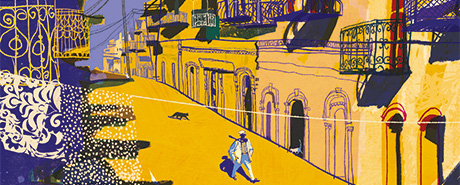

На улице было гораздо интереснее. Он примечает все вокруг: как пахнет родной город (чуреками, лавашем и смесью нефти, йода и соли), как живописны старики, оккупирующие вечерами тротуары со своими табуреточками, как неправдоподобно огромен грек-спасатель из городских купален, куда Леонид ходил с друзьями, как оригинальны, ни на что не похожи «растворы» – густонаселенные бакинские дворы, где жили в основном таты. И странное ощущение свободы, словно не было вокруг великой, но отнюдь не всегда справедливой по отношению к своим гражданам страны. Эту бакинскую особенность подмечали многие. Разумеется, у жителей столицы Азербайджана были те же проблемы, что и у остальных граждан СССР, но здесь они почему-то переносились легче, казались не такими фатальными.

«В Баку он был городской знаменитостью: юный поэт, о котором писала «Правда», популярный либреттист. В Москве все пришлось начинать сначала»

Окончив школу, Зорин (псевдоним он выбрал в 15 лет) поступает в университет. Но и там учеба для него скорее формальность. Юноша – постоянный автор Бакинской оперы. Да, ему едва-едва исполнилось 18, а на главной музыкально-драматической сцене республики идут оперы «Сигнал» и «Маскарад» по его либретто. Он много переводит (в том числе самого Низами), параллельно с учебой в университете поступает в московский Литературный институт. Впрочем, по собственному признанию, оба диплома не пригодились ему в жизни ни разу – литератором он стал по призванию, а не по образованию.

Когда Леонид понял, что хочет уехать из родного города, его поддержали не только родители. Он вспоминал, как Самед Вургун, знавший его с раннего детства, говорил: «Леня, уезжай в Москву. Представь себе, что было бы со мной, если бы я остался жить в Евлахе (родной город Вургуна. – БАКУ), а не переехал в Баку». Еще год после войны Зорин работает собкором столичной газеты «Советская культура и искусство» в Азербайджане и наконец принимает решение.

В Баку он полтора десятка лет был городской знаменитостью: юный поэт, о котором писала «Правда», популярный либреттист. В Москве все пришлось начинать сначала. Жизнь на полулегальном положении (у Зорина, разумеется, не было московской прописки), коммуналка, впоследствии воспетая в «Покровских воротах», внезапно открывшийся туберкулез, совершенно неясные перспективы… Зорин вспоминал, что первая его пьеса, «Молодость», которую он принес регистрировать в Малый театр, получила в книге учета за 1948 год номер 1634. Тем не менее ее поставили – так появился Зорин-драматург, один из самых плодовитых и успешных авторов советского театра. «Гости» и «Добряки», «Друзья и годы» и «Декабристы», «Стресс» и «Коронация», «Медная бабушка» и «Царская охота». Ну и главные, вошедшие во все антологии шедевры – «Варшавская мелодия» и «Покровские ворота». Сотни постановок во всех театрах Советского Союза, экранизации на телевидении. Признание. Слава. Успех.

Успех? Зорина били в строгом соответствии с законами математики: чем больше пишешь, тем чаще ругают. «Гости», пьеса о моральном вырождении послевоенной советской элиты, получившей от позднего сталинизма все возможные материальные блага, едва не стоила Зорину свободы. Еще бы, он написал ее в 1953 году! «Варшавскую мелодию», пронзительную историю растоптанной тоталитаризмом любви русского и полячки, не принимали, требуя убрать из текста упоминание о запрете браков между советскими гражданами и иностранцами, то есть главное, самую суть. Спектакль Михаила Козакова «Медная бабушка», в котором Ролан Быков играл Пушкина – так, что ехидные критики на прогоне плакали навзрыд, а потом рассказывали, что Быков сыграл, возможно, лучшую роль во всей истории русского театра, – запретили, ибо не может комический актер играть «наше все». (После запрета Быков был на грани самоубийства.)

Но в России, как известно, нужно жить долго – и Зорин следовал этому правилу неукоснительно. И он дожил. Грандиозный успех «Покровских ворот», статус живого классика и даже немного патриарха – впрочем, патриарха, вовсе не почившего на лаврах: последние романы Зорин написал уже на десятом десятке.

В Баку Леонид Зорин приезжал после 1948 года всего дважды. Однажды перед ответственной и важной заграничной командировкой внезапно потянуло побывать на могиле отца, который очень тяжело переживал переезд сына в Москву, хотя и поддерживал его во всех начинаниях. Это была поездка одним днем в компании старого товарища по школе «Нефтчи». Ну а в другой раз Леонид Генрихович решил показать город своего детства и юности сыну. Это произошло в 1978 году. Баку, как вспоминал Зорин, за 30 лет совершенно не изменился – и это обрадовало писателя.

О том, как Баку менялся в XXI веке, Зорин прекрасно знал, мечтал увидеть, но не случилось: возраст, работа, да и, как он сам признавался, желание сохранить в памяти тот, довоенный Баку. Дома, где родился автор «Покровских ворот», больше нет, но его фотография многие годы висела на стене в кабинете Зорина, напоминая ему о городе, который научил его быть писателем.

«Он примечает все вокруг: как пахнет родной город (чуреками, лавашем и смесью нефти, йода и соли), как живописны старики, оккупирующие вечерами тротуары со своими табуреточками, как неправдоподобно огромен грек-спасатель из городских купален»