Фазилю Наджафову только что исполнилось 85 лет. Он неспешно двигается, неспешно говорит, слова роняет веско и задумчиво. Наверное, так и должен говорить человек, всю жизнь проработавший с камнем, – это ремесло не терпит суеты.

Мы сидим в комнате его абшеронского дома, за окном завывает ветер. Если выглянуть, первое, что увидишь, – работы хозяина: они встречают гостей у крыльца, расставлены по участку. Мягкие линии, уютные формы, тяжеловатые приземистые фигуры – они похожи на абшеронских духов места, расселившихся здесь по воле скульптора.

«О чем будем говорить?» – спрашивает Фазиль муаллим, протирая очки. «Расскажите мне про ваши отношения с камнем, – прошу я. – Как они менялись со временем?»

«О-о, это лучшие отношения. У меня с ним любовь. У нас тут есть три вида камней. Есть гранит, это твердый камень. Раньше я больше работал по местному известняку, иногда и по ракушечнику. Это по сути прессованный песок. Очень хорошо вписывается в местный ландшафт. И оттого, что мы тоже здешние, любим друг друга взаимно. У нас на Абшероне так всё изменилось… Раньше всё это валялось под ногами по пустырям: камни, колючки, шалфей – всё было в гармонии. А у камня свой характер – он не похож на скульптуру, которую делаешь из мрамора, бронзы. Не позволяет просто так с собой. Противоречит! Бронзу можно и так, и так, а камень не даст. Потому что суть камня – это работа ветра, дождя, воды, морской соли. Они его обрабатывают, а он принимает округлую форму.

У местного камня свой характер, трудно даже описать. Но я попытаюсь. Настоящая скульптура приобретает свою прелесть, красоту, когда между формами есть переходы. Эти переходы бывают очень сложные, а камни очень хорошо их передают. В самом начале я пробовал дерево – не по мне, не понравилось».

– Слишком мягкое?

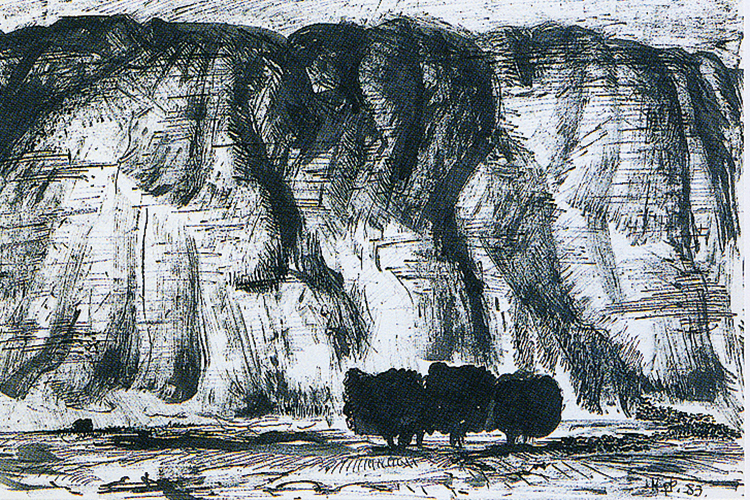

– Его режешь, режешь, опять режешь… Нет того балетного момента, где виден переход между формами – сложный, наклонный. Вы видели холмистые места? Вот горы, когда холмы встречаются друг с другом, представляете? Горы могут быть маленькими, но переходы у них бывают очень сложные, очень интересные и очень вкусные.

«У камня свой характер – он не похож на скульптуру, которую делаешь из мрамора, бронзы. Не позволяет просто так с собой. Противоречит!»

Я работал в одиночку, вручную. Тут никто, кроме меня, такого больше не делал. Вообще, в Азербайджане все делали скульптуру для кладбища. Или на заказ, а это еще хуже, чем на кладбище. А я делал для души, для себя. Я приобретал или находил камень, влюблялся в него и начинал. Первое время скучно, надо сказать. Стоит блок, и ты знаешь, сколько надо убирать, а у тебя только шпунт или большая троянка и киянка – возни много и неинтересно. В голове видишь, что тебе надо, а до этого далеко еще. Но мы же знаем, что получится в итоге, и ради этого терпим. Зато когда уже чувствуем тело, материю, тогда начинается очень интересный момент. Вот вы любите женщину. И она одета в пальто, ей очень идет. Отлично. Но куда лучше снять пальто, да?

– Вообще, в занятии скульптурой есть много эротического, да? Оглаживание, поглаживание, раздевание…

– Особенно если делаешь женскую фигуру. Там есть такие моменты… Я это люблю, и зрители это чувствуют. Помню, мы ваяли очень тяжелую скульптуру, потом с трудом поднимали ее на третий этаж. И я наблюдал за проходившими мимо: все ее норовили украдкой потрогать.

Фазиль муаллим делает вкрадчивое движение рукой и неожиданно спрашивает: «Вы гуся видели?» И, не дожидаясь ответа, продолжает: «У гуся есть нижняя часть между ногами, как киль корабля…» Он поворачивает свою тяжелую ладонь кверху и проводит ею по воздуху, поглаживая этот воображаемый киль. «Такое вот сочное, мягкое, приятное ощущение может быть в камне», – комментирует он. И я понимаю, за что камень его любит.

«Камень тысячелетия лежал под землей, где именно – не знаешь, – задумчиво говорит Фазиль муаллим. – Это волнующее чувство. Спрессованная ракушка… Но ракушки же все разные, и цвет различается. Я это люблю. Хотя в последнее время у меня начались отношения с гранитом. Гранит – материя плотная, собирательная. Вся в себя. У гранита свой язык. Что-то сделал из гранита – и это на тысячелетия. Как сфинкс. Ничего не берет его на улице. Он как ядро».

«Я люблю работать прямо у себя во дворе, – поясняет он. – Обычно в основе всех памятников и скульптур глина. Лепишь из глины, потом снимаешь гипсовую форму, а уже с нее – скульптуру. С глиной много возни. Ее надо накрывать, а в Баку жарко, летом надо часто поливать, чтобы не потрескалась. Железная основа внутри ржавеет, если оставить надолго, выходит наружу, сама глина теряет вязкость… А с камнем ничего не сделается. Бросил киянку, пошел поесть, вернулся – он все такой же. Хоть через три года приходи – он тебя примет таким же. Все меняется, люди меняются – был таким, стал другим, ушел в чиновники, испортился характер… А камень остается камнем до конца».

Конечно, гранит у многих ассоциируется с кладбищем, но Фазиля это не беспокоит. Скорее он тревожится за камень, освобождает его из кладбищенского плена. «Это вообще-то дорогой камень, но весь идет на памятники, ничего не сделаешь, – разводит руками он. – Нам его из Украины привозят, полируют, плитки делают. Мне-то полированный не нужен, но уж какой есть. Я его пускаю в дело, получается хорошо».

Есть тактильные люди, которые изучают мир через прикосновения, и, глядя на тяжелые ладони скульптора, десятилетиями оглаживавшие камень, я понимаю, что наш герой точно из их числа. «Камни же разные, – говорит он. – По одному водишь рукой – о-о, очень гладкий. А бывает, трогаешь, стараешься, но рука не скользит. А на гранит положишь – как балет на льду: очень приятно! Я говорил уже про невесту? Вот как ты ее трогаешь, так и с камнем. Но даже еще интереснее. Ведешь рукой по фактуре – как на машине по дороге едешь. Глазу незаметно, а рукой чувствуешь: тут уклон, тут поворот». Я спрашиваю, трогает ли он все остальное вокруг себя: вот эта скатерть, важно ли ему, что она шершавая? Фазиль муаллим отмахивается: «Не чувствовал за собой такого. Дома как дома: жена, еда, чай, постель – достаточно. Конечно, прикасаешься не только к камню. Разговоры тоже бывают колючие, а бывают нормальные. Да вся жизнь такая».

«Суть камня – это работа ветра, дождя, воды, морской соли. Они его обрабатывают, а он принимает округлую форму»

Жена Валя ханым нарезает гранат, аккуратно подставляет мне блюдце с пахлавой, а Фазиль неторопливо рассказывает, как стал скульптором. «Я вообще-то с детства рисовал, еще сидя на горшке. Тогда в Баку было прекрасное художественное училище: и рисование, и лепка. С учителями мне повезло. Скульптура – это скорее случайность: мне в руки попал мягкий мел, и я его резал. Где-то на втором курсе сказал преподавателю, что хочу перейти на живописный факультет. Он промолчал, но так посмотрел на меня… В этом взгляде было всё: неодобрение, намек на легкомысленность. И всё, я передумал. Моя судьба была решена.

Я уехал учиться в Москву, там была сильная фундаментальная школа. Лепщик – это анатомия, анатомия и еще анатомия. Откуда растут руки, ноги, какие мышцы с чем соединяются. И мировое искусство: на экзамене нужно было по фотографии определить стиль, регион, эпоху – шумеры это, ассирийцы, греки, какой век. Все было очень серьезно, сейчас так не учат».

Из Москвы Фазиль вернулся с невестой, москвичкой Валей – «с хвостом», усмехнувшись, добавляет он. «Ребенок был уже в животе, как иначе? Хотя в Баку мои родственники ее приняли в штыки. Они хотели сами мне невесту найти, по всем законам и традициям. Но Бог всё делает правильно. Я человек верующий. Бог знает, кого с кем соединить. У художника жизнь тяжелая, денег никогда не будет много – если, конечно, он не станет делать халтуру, чтобы жене шубу купить. Но Валя была не такая. Она дала мне возможность заниматься творчеством».

Диплом Суриковского училища Фазиль получать не стал: ближе к защите оказалось, что ради него слишком многим придется поступиться. «Я увлекался темой нефтяников – нашей, местной. Впервые поехал к ним зимой, и это была каторга. Под ногами доски, сквозь них видно движение воды – страшной такой, бутылочно-зеленого цвета. Прямо кожей чувствуешь, какая под тобой глубина. И только чайка летает. В эскизе я постарался передать это ощущение. А за неделю до защиты ко мне пришел наш руководитель. Сибиряк, хороший мужик, автор памятника Гоголю на Гоголевском бульваре. Курил-курил, потом повернулся и говорит: «Фазиль, выпей пол-литра водки и убери две фигуры. Иначе будет скандал». Что за чушь? Через неделю сдавать! Как убрать, это же композиция?! Но и правда был скандал, меня обвинили в формализме. Для меня это был переломный момент».

Вернувшегося в Баку Наджафова называли то формалистом, то футуристом. Его работы не пускали на выставки, хотя сам он не вполне мог понять, за что. «Знаете, я вам сейчас не смогу объяснить, чем мои скульптуры отличались от разрешенных. Это трудная и долгая история. Я хотел, чтобы они были более конструктивные, чтобы крепкая основа была. Но это уже тонкости. А так – у каждого времени есть свой невидимый идеологический фон. Описать его словами сложно, но те, кто мои работы не пускал, хорошо чувствовали, куда дует ветер. Пришли, пошушукались, сняли. Нельзя показывать! Но при этом все уважали, видели, что я не такой, как они. Никто на меня не давил, лепи, как хочешь. Да, без диплома, но зачем он нужен? Показать, что я вынес из института? Все это видно в моих работах. Подтвердить, что я скульптор? В Баку и так все знали, кто я такой. Вот мои скульптуры, смотри. И мастерскую мне дали, и в члены Союза приняли без разговоров».

Впрочем, надо было на что-то жить, и Наджафова спасала многослойная советская реальность: полузапрещенный формалист зарабатывал бюстами Ленина, Чкалова, Ворошилова. «Худфонд обеспечивал всех нас заказами от колхозов, совхозов, заводов. Сделаешь один такой бюст, и можешь год работать для себя. А чего там делать-то? Пара пустяков. Ну, для меня. Они все лепили-то слабо, я делал лучше. Так что и Ленина мне поручали, никаких проблем. Помню, вернулся из Москвы, и мне дали делать небольшой бюст Чкалова. Я слепил за два дня. Притом виртуозно, как положено. Творческая работа. Получил за него 1600 или 1800 рублей, не помню. Пришел домой и картинно деньги бросил на пол. У меня отца не было, он погиб, а мама говорит: что это? А я ей: мой заработок за два дня, вот так. Иностранцы нам завидовали, рассказывали: один известный французский актер сдает гаражи и этим живет, а для души снимается в фильмах. Ну а я все же своим ремеслом зарабатывал».

«Представьте, сколько в камне тайны! Он молчал под землей и будет молчать, став твоим. Он точно меня переживет»

Делал это, правда, все реже и реже: поиски в искусстве захватили его целиком. Они привели его на Абшерон, в компанию единомышленников, которую впоследствии назовут «абшеронской школой». «Мы такого яркого выражения не использовали, – усмехается он. – Но сейчас оно уже крепко село. Выкристаллизовалось как камень. Я не против, от него какое-то теплое чувство. Мы же тут все были как семья, родственники практически. Несколько человек, которые стояли особняком, делали не то, что все. Не то, что академическое направление требовало. Все были бакинцами, каждому от дедушек и бабушек достался кусок земли с дачей. Виноградники, инжир, гранат, кругом песок – вот наша абшеронская идеология. В этом котле мы и варились. Мы много ходили ногами по окрестностям. Абшеронская школа – это наше родное, бакинское: море, песок, колючки, ежики и приветливые люди. Сейчас, правда, от этого ничего не осталось – сами видите, какие тут домищи строят. Супербогатые люди ставят трехэтажные здания, в которых всю жизнь будут страдать. Просто не понимают, не чувствуют Абшерона».

«Мы писали и лепили по-своему. А все остальные – то, что от них хотела академия. Они и стали в результате академиками, членкорами, большими членами, маленькими… Получили свой статус, закрылись за шлагбаумами и сидят. Ну и пусть.

А нам было важно другое. Найти истину в искусстве и себя в нем. Мы всех знали, всё анализировали. Роден, Ренуар, Сезанн, Бурдель – вот были наши темы. А Майоль? Мы были в восторге от его наполненных фигур, они сильно отличались от русской школы. Они плотные и цельные. Линия головы согласована с пятками, понимаете? Это сразу видно. Я еще увлекался мексиканской монументальной культурой. А потом египетской. Современников было много интересных, эпоха – она же как граненый стакан: вроде круглый, а много граней, и все разные».

«Моя жизнь в чем заключалась? Я приходил утром в мастерскую и выходил вечером. Если вы меня спросите про футбол, какие там правила, кто сейчас лучший игрок, я не знаю. Потому что давным-давно понял: если хочешь идти в глубину, нужно тратить на это много времени и от лишнего отгораживаться. Это не ново, но это правда. И когда хвалят, тоже очень опасно».

С этим в советское время проблем не было – Наджафова, наоборот, ругали за то, что у него советские рабочие «похожи на каторжан». «А ведь это просто люди, – вспыхивает он. – Какими им быть? Хоть кто-то из этих критиков был на нефтяных промыслах? Суровый климат, собачья жизнь. Общежитие, дешевый линолеум, сыро. Даже доплыть туда трудно: с баркаса нужно перепрыгнуть на дощатую эстакаду – а волны, зимний ветер, качка… Нефтяники это делали не глядя: с чемоданами хоп – и прыгнул. А я, помню, боялся страшно. Брат мой работал там после института, он рассказывал, как иногда вышки с этими подносами и людьми просто уносило в море. Бури на Каспии страшные. А какие там огромные раки! Обгладывали так, что ничего не оставалось».

«Художник должен много видеть, это абсолютно ясно, – резюмирует он. – И высокую культуру, и жизнь. И музеи все обходить, и по планете гулять. Так на моем пути очутились абшеронские булыжники и песчаник. Дорога была длинная».

«Но представьте, сколько в камне тайны! – говорит он после долгой паузы. – Он молчал под землей и будет молчать, став твоим. Он точно меня переживет. Через много лет – если, конечно, не взорвут эту планету – кто-то посмотрит и оценит тех, кто вручную вырубил из него скульптуру.

Знаете, я однажды работал во дворе, ограды не было, и вдруг у меня за спиной кто-то говорит: «Это же сколько надо бить, чтобы что-то из этого камня сделать!» Оказалось – сантехник, который по соседству что-то чинил. Приходил каждый день, уходил – а я все стою под солнцем и работаю киянкой. Со стороны, наверное, даже страшно выглядит. Сколько должно быть любви к этому делу! Никакими деньгами это не оправдать. Сейчас эти скульптуры никто не купит. Да я и не продам. Между нами – это все только по большой любви может быть, больше никак».