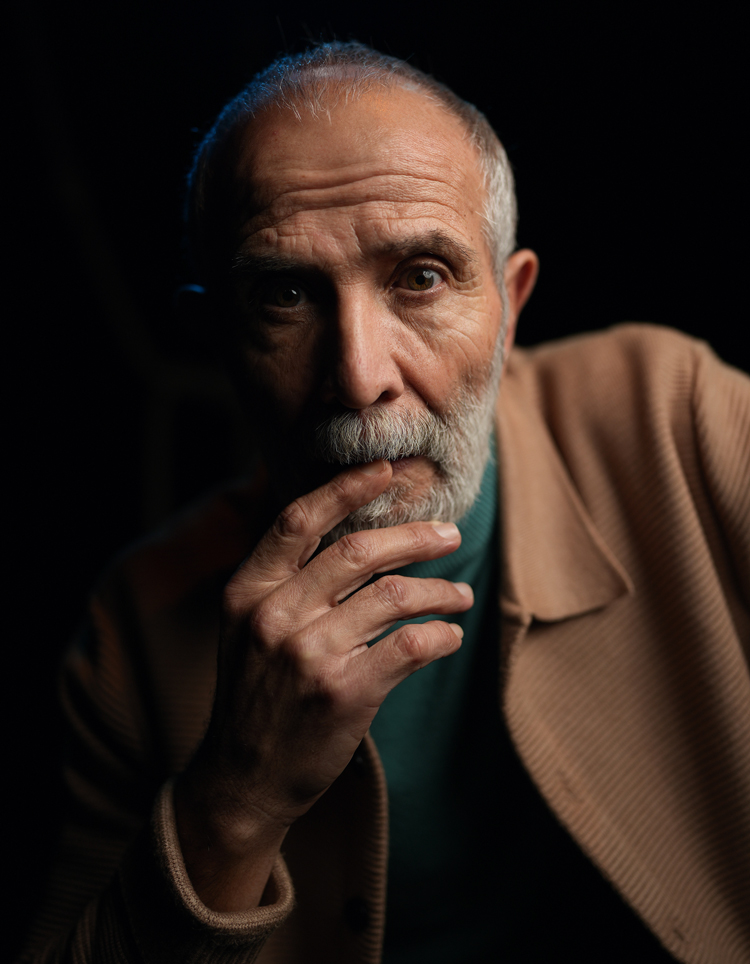

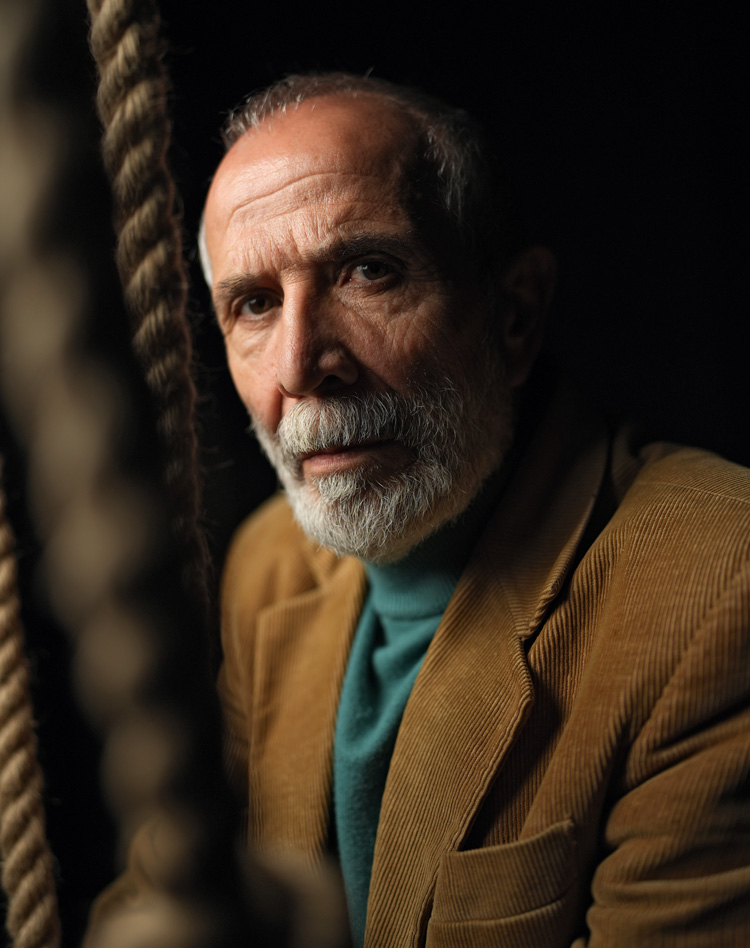

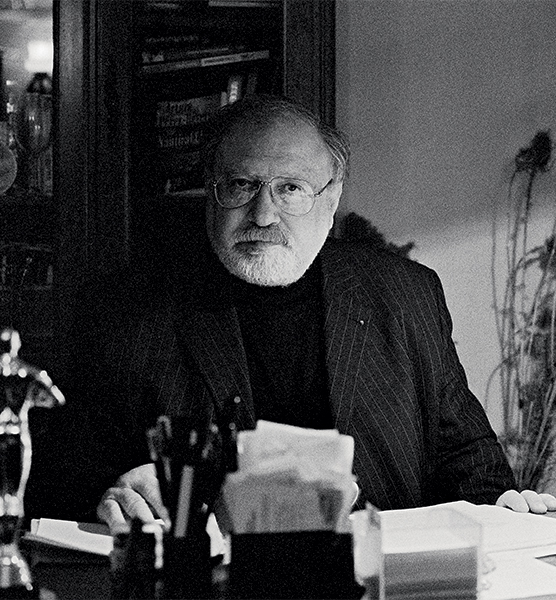

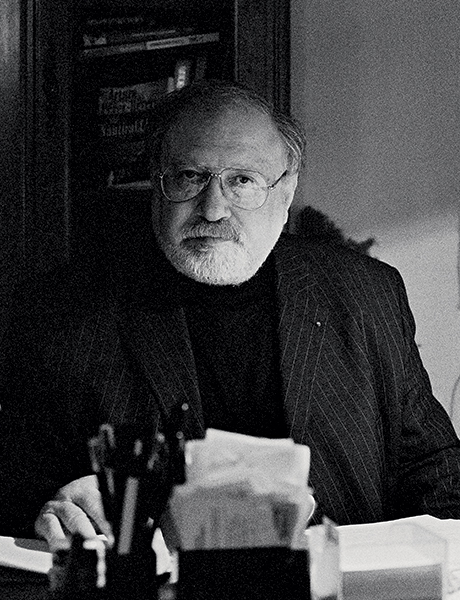

Художественный руководитель Государственного азербайджанского театра пантомимы Бахтияр Ханизаде – о памяти предков, жизненном грузе и о том, почему не любит Марселя Марсо.

Бахтияр Ханизаде встречает меня за кулисами, взмахивает рукой, обводя пространство: вот тут мы живем. В руке – маленькие четки, он перебирает их точными тонкими пальцами. Вокруг – двери с загадочными табличками, рядом – лестница, ведущая куда-то вверх, и само закулисье находится не за сценой, как принято в театрах, а где-то сбоку от нее.

«Да, планировка необычная, – говорит Бахтияр, замечая мое изумление. – Здание построено в 1910 году. До революции тут была то ли синагога, то ли молельный дом буддистов. Потом молельный дом ликвидировали, в 1950-х открыли кинотеатр. На втором этаже был зрительный зал, а внизу – фойе. Когда нам это здание дали, оно было в плачевном состоянии. Чтобы отремонтировать главный зал, денег не хватило, и фойе превратилось в сцену. С 2006 года играем тут. Ремонт, конечно, опять нужен. Только не евроремонт, нет! Но пойдемте пить чай, театр я вам еще покажу».

Про коней, свободу и Луну

Кабинет Бахтияра тоже не похож на парадный кабинет главрежа: стол, стулья, книги на полках – и никакого пафоса. Мне кажется, дома у него тоже все именно так. Но на всякий случай спрашиваю, чем ему не угодили евроремонты.

«Понимаете, я родился в Шагане. Это хоть и поселок городского типа недалеко от Баку, но я абсолютно деревенский азербайджанский мальчишка. За поселком было большое, ничем не занятое пространство, где сейчас строят большие дома. Они закрывают небо, а раньше я любил там гулять и смотреть на облака. И сад у нас был большой. У соседей тоже были большие сады, но многие сделали евроремонты – вырубили старые деревья, проложили модные дорожки, бордюры. А у меня все осталось как прежде. Живу в том же родительском доме, гуляю в том же саду. В городе жить не могу, мне не хватает тут свободы».

В его детстве ничего не предвещало, что мальчик пойдет по творческой стезе. Отец работал токарем по металлу. Мать – домохозяйка. О такой профессии, как режиссер, они не слышали. Даже не знали слова «пантомима».

«Все, что было в доме, отец сделал сам. Я пытался повторять за ним, чтобы он похвалил. Но отец не хвалил... Много работал, утром уходил, вечером приходил усталый, ел бозбаш, засыпал перед телевизором. А мать нам с сестрой читала книги. У нас их было всего три: Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре», «Конек-горбунок» Ершова и азербайджанский эпос-дастан «Кёроглу». Я до сих пор могу их вспомнить с любой строчки».

Во всех трех книжках главными или второстепенными героями были лошади. Бахтияр рассматривал картинки, пытался понять, как они движутся. А можно научиться двигаться так же? Живых коней он видел нечасто, они были только у очень богатых соседей, у остальных – ослы. Тоже неплохо, но не то.

А потом сестра из школы принесла пластилин.

«Я попросил маму что-нибудь слепить. Мама слепила как могла: четыре ноги, морда, какой-то хвост. Но у детей фантазия – как у Дон Жуана: покажи ему щиколотку, он увидит Прекрасную Даму целиком. Я решил, что это мой конь. Назвал его Гырат: «гыр» – по-азербайджански «черный», «ат» – «лошадь». Но «гыр» значит еще и «сломай», «раздели». А «ат» – «бросай». То есть поломай и выбрось. Отец пришел, я показал ему пластилинового Гырата, он взял его и разрубил. Я рыдал, отец оправдывался: ты сам сказал: «Гыр ат». Мама пыталась слепить коня заново, но все было не то. Я тоже пытался воскресить Гырата – из пластилина, бумаги, палок, всего, что подворачивалось. Мечтал, что стану скульптором и буду создавать только коней. Они такие красивые. Лучше них ничего нет!»

Над их домом в Шагане по ночам висела луна. Небо – бескрайнее и чистое, луна – круглая и большая. В ее лучах деревья перед домом двоились, троились, тени падали на дом. Мама спрашивала: на что похоже?

«Мы с сестрой наперебой: на крокодила! на жирафа! на лису! Так я учился видеть. Сейчас, когда в дождь иду по своей деревне, делаю шаг – вижу отпечаток ботинка – спрашиваю себя: на что похоже?»

Кроме луны были облака. Они проплывали над домом и постоянно меняли очертания.

«Был медведь – стал кораблик. Была гора – стала собака. Хотелось поймать эту трансформацию. Я не знал, где учат на скульпторов, в моей деревне художественных училищ не было. Потом решил стать сапожником – тут у меня было больше шансов найти учителя. А делать обувь из кусков кожи тоже классно. К тому же работаешь один, никто тебе не говорит, как надо, как не надо. А отец вообще хотел, чтобы я милиционером стал».

Может, Бахтияр и стал бы милиционером, но в соседней деревне открылся драмкружок. (Тогда это было модно, в СССР везде работали драмкружки, в фильме «Берегись автомобиля» Смоктуновский и Ефремов почти в таком же играли «Гамлета».) А в драмкружке был талантливый парень-преподаватель Рахман Ализаде. Это все решило: после школы Бахтияр поступил в Бакинский театральный институт на актерский факультет.

Про судьбу, мечту и удачу

В азербайджанском языке есть пословица «Куда хочешь – туда придешь». Это правда: придешь, судьба сама выведет, твое дело – хотеть, стремиться, не бросать мечту на полпути. Бахтияр продолжал мечтать, поэтому ему везло: он встречал в жизни отличных учителей. Начиная с того талантливого преподавателя драмкружка и до лучших режиссеров столичных театров.

«Я уже в 17 лет понимал, что хочу играть, но не лицом, не голосом… А как? Не знал. Но у нас в институте преподавал замечательный режиссер Вагиф Ибрагимоглу. Как-то он показал мне фотографии Марселя Марсо и Жана-Луи Барро и рассказал, что такое пантомима. Я ведь понятия об этом не имел! Ни в моей деревне, ни вообще в мире не было не только интернета, даже нормального телевидения. Я полюбил пантомиму по фотографиям, представляете?

Потом начались занятия по сценическому движению. Их вела Римма Мамедова, она оканчивала петербургский ЛГИТМиК, была очень красивой, одевалась по-столичному модно, мы в нее все были влюблены, никто ее семинары не прогуливал. Она давала нам разные задания. Например, телом изобразить, что имел в виду Лермонтов, когда писал: «Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит…» Еще было упражнение «Молитва». Чтобы выполнить его правильно не только движением, но и душой, ты должен молиться. Мы, советские студенты, конечно, молиться не умели. Она говорила: «Тогда хотя бы повторяйте про себя таблицу умножения. Когда вспоминаете, сколько будет 7 х 8, вы выглядите одухотворенными. Вообще, когда человек о чем-то думает, он выглядит умным». Потрясающая наша Римма Мамедова! Она до сих пор жива, иногда приходит к нам в театр. На ее занятиях я наконец понял, кем хочу стать: педагогом по сценическому движению. Она сказала: хорошо, буду тебя готовить, и ты поступишь в Санкт-Петербург, в ЛГИТМиК».

В пословице все сказано правильно, вот только не сказано, как быстро придешь туда, куда хочешь. Бахтияр отслужил в армии, работал актером в Кировабадском театре, вернулся в Баку, поступил в театр, которым руководил Вагиф Ибрагимоглу. Мечтать про ЛГИТМиК не переставал – но как туда попасть? Это было как слетать на Луну: вроде каждый вечер ее видишь, а где продают билеты по маршруту Баку – Луна, непонятно. Но судьба решила, что Бахтияр уже заслужил ее милость.

«Мой друг где-то добыл телефон ЛГИТМиКа. На Торговой улице был переговорный пункт, междугородный звонок – 15 копеек. Прибежали, звоним. Отвечает мужской голос: «Да?» Говорю: «Я Бахтияр, мечтаю к вам поступить!» Голос в ответ: «Ну приезжай. На месте все решим». Что, прямо сейчас?! Купил билет, поехал. Первый раз в Санкт-Петербурге, ничего не знаю, ничего не понимаю. Нашел ЛГИТМиК, нужный факультет, нужный кабинет. «Здрасьте», – говорю. «Бахтияр? Заходи, чай будешь?» Я: «Спасибо!» – «Спасибо – да, или спасибо – нет?» Так я узнал, что после «спасибо» надо что-то добавлять. А то, что передо мной сам великий актер и режиссер Кирилл Николаевич Черноземов, автор учебников по сценическому движению, понял только час спустя.

Вы понимаете? Десять лет я пытался попасть в ЛГИТМиК. Приятель чудом нашел номер. И трубку взял именно Черноземов. Если бы я позвонил на день раньше или позже? Приехал бы в другой день?.. У Черноземова был один час в неделю, когда он занимался со студентами, все остальное время ставил спектакли. И именно в тот год он сам набирал аспирантов. Я поступил на его курс.

Черноземов шутя прозвал меня Ханом. А через два года, на выпускном, сказал: «Хан вернется в Баку – не знаю, что он будет делать, точно не то, чему мы его тут учили. Хан будет делать что-то свое».

Так и получилось. Но опять – не сразу.

Голый человек на голой сцене

Главное, что понял Бахтияр за десять лет, прошедших с момента знакомства с фотографиями Марселя Марсо, – он не хочет быть как Марсо. Он вообще на него очень был сердит. Даже сейчас, рассказывая, немного сердится, перебирает четки быстрее обычного.

«Человек, с которого началась современная пантомима, – Этьен Декру. Все приемы и движения, которые потом растиражировал Марсо, – и «канат», который он бесконечно перетягивал, и «лунную походку», которую у него перенял потом Майкл Джексон, – всё придумал Декру в 1930-е годы в Париже, в театре «Старая голубятня». Первым учеником и партнером Декру стал Жан-Луи Барро, и они заложили основу сценического движения. «Голый человек на голой сцене» – знаете ведь? Это принцип, на котором стоит пантомима. Ты будто голый, на сцене ничего нет. Как сообщить зрителю, кто ты?.. Представьте: в баню вошел генерал. И всем ясно, что это генерал, хотя на нем нет кителя, нет погон. Но он не вчера стал генералом. За это время он выработал походку, манеры, жесты, и теперь неважно, есть ли на нем китель. Или лев – почему он царь зверей? У него нет короны. Но он сидит как царь. Сядь как царь – и будешь царем. Вот что уже в 1930-х понимал Декру!

А «лунные походки» и «канаты» были всего лишь этюдами, которые он придумал, чтобы раскрепостить тела студентов. Но Марсель Марсо, вернувшийся из армии и не имевший ни денег, ни понятия о том, чем заниматься, попал в студию Декру, ухватил их и растиражировал на весь мир как свои. И всё, слова «мим» и «пантомима» стали синонимами слова «штамп». И «театр пантомимы» стал почти ругательством. Театры начали называть себя «пластический театр», или «физический театр», или «современный театр». Что угодно, только не пантомима!»

Бахтияр решил вернуть то, что украл Марсель Марсо: пантомиме – душу, а театру пантомимы – доброе имя.

Надежда на доброго человека

Сейчас Бахтияру 68 лет, у него юношеская фигура, а улыбка – как у человека, который понял жизнь. Движения же выверенные, как у опытного фехтовальщика. Спрашиваю, действительно ли он умеет обращаться со шпагой.

«Умею, – говорит, – и еще владею ушу, карате и йогой. Из йоги я взял дыхание, из ушу – плавность, из карате – стремительность, из фехтования – красоту жестов. Но это – заготовки. Я и психологию изучал. Могу, наверное, и на шпагат сесть. Шпагат – прекрасно, но что ты хочешь сообщить своим безупречным шпагатом? Театр – не гимнастика. Театр – это про душу».

Его театр – и возвращение в пантомиму души – начался с того, что в руки к Бахтияру попала пьеса Сэмуэла Беккета «Мим для одного актера».

«Пьеса начинается так: пустыня, слепящее солнце, из-за правой кулисы на сцену вышвыривают человека. Он падает, но тут же встает, отряхивается, озирается, задумывается. Свисток из левой кулисы. Человек идет на свисток. Его вышвыривают. Он встает, отряхивается, озирается, задумывается. Свисток с правой стороны. Всё повторяется. Сверху падает графин, на нем надпись – H2O, а внутри пусто. У человека жажда. Он хочет пить. Он пытается схватить графин – графин поднимается вверх. Потом сверху падает пальма. Он бежит, садится в тени – пальма сворачивает листья, и он опять на палящем солнце.

Я читал и плакал. Собрал студентов, читаю им – они ничего не понимают: «Что здесь гениального, Бахтияр?» Я начал объяснять, а объяснить не могу. Кажется, сам не понимаю. Разозлился на них, выгнал. Не мог же признаться, что не в состоянии объяснить. Снова взял книгу. Клянусь, перечитывал десять раз, двадцать. Пусты-ы-ы-ня… Слепящее со-о-олнце… На сцену вышвыривают человека… Боже мой, ведь это же вышвыривают меня!.. А вся пьеса – про мир, который, в сотый раз тебя куда-то вышвыривая, требует, чтобы ты стал злым и жестоким. А человек не становится злым. Он не собака, он не тряпка, он Добрый Человек. Он защищает свою доброту.

Когда это понял, взял на роль актера богатырского телосложения с абсолютно доброй внешностью. По сюжету его довели, он готов убить своих обидчиков, сжал руки в кулак – и сам испугался своих ужасных кулаков. Разжал пальцы и зарылся в песок. Никого не убил. Остался Добрым Человеком. Я назвал спектакль «Надежда».

Это был первый спектакль, который Бахтияр поставил как режиссер, и он сразу получил гран-при на фестивале в Уфе. После этого руководство страны приняло решение создать Азербайджанский театр пантомимы.

С тех пор в театре поставили более 60 спектаклей. В их числе – «Безумный Домрул». Это название одного из 12 сказаний эпоса «Деде Горгуд». Там сильный, но невежественный и наглый герой бросает вызов Азраилу (Сатане). За это ему, разумеется, назначена смерть. Разве что кто-то согласится отдать за него свою жизнь. И, как выясняется, пойти на такое готов только один человек на свете – жена Домрула.

Чемоданы и память предков

Он говорит, что не любит ничего повторять. Даже одну и ту же чеканку на монетках в детстве отказывался делать дважды, хотя друзья просили. Однако пьеса «Манкурт» по Чингизу Айтматову вернулась в репертуар его театра. Правда, это уже совсем другая пьеса.

«Первая версия была неплохая, но слишком драматическая и почти дословная постановка текста Чингиза Айтматова. Мы какое-то время этот спектакль играли, потом сняли, потом захотели восстановить. А параллельно с одним моим режиссером решили провести эксперимент, проверить фразу Мейерхольда «Дайте мне табуретку, и я из любой табуретки сделаю актера». В общем, идея его была сделать спектакль, где актерам ничего не объясняешь. Что они играют, что за пьеса, что хотел сказать автор – ничего. Актер – табуретка. Перенесли – стой тут. Перенесли – стой там. Даешь короткую задачу: смейся! плачь! – он выполняет. И вот мы восстанавливали «Манкурта» и параллельно ставили этот эксперимент. Мой режиссер показывает мне то, что получается, как работают актеры, не понимающие, что они делают. Я смотрю – Боже, это же те самые айтматовские манкурты: люди, которые не знают своего прошлого, не понимают настоящее и не знают, «куда они живут». Мы добавили в это действие сюжетные линии Айтматова – и получился новый «Манкурт». Тут не текст, тут дух Айтматова! Неудивительно, что он так трогает людей».

Последнее, что Бахтияр недавно закончил, – спектакль «Груз». Любит его как последнего – пока – ребенка. Говорит о нем почти с отцовской нежностью.

«Спектакль короткий, около часа, и все действие актеры бродят по сцене с чемоданами. У кого-то их три, у кого-то пять, кто-то на спине тащит. Мы всю жизнь собираем свои чемоданы. Чем дольше живем, тем тяжелее чемодан и тем сильнее он тянет нас к земле. Мы уже не понимаем, куда несем, зачем несем, что там вообще лежит. И бросить не можем: наше же. А в конце на сцене появляется пожилой мужчина, держит в руке красный воздушный шарик. И встречает грустного человека, который идет – куда? – очень далеко. Зачем? – не спрашивайте. А подарок возьмете в это «очень далеко»? Ведь там, где «очень далеко», там мое детство. И этот шарик отдайте, пожалуйста, ему. «А как я узнаю ваше детство?» – «Оно само вас узнает. По красному шарику». И чемодан этому мужчине уже не нужен.

Понимаете, о чем это?.. Чтобы освободиться от груза лет, нужно вспомнить свое детство. Как вы жили и какими были, когда никакие чемоданы еще не были нужны, только шарики! Если вы сможете это вспомнить, все наладится. Я так думаю».

Свет

Заканчиваем мы с того, с чего начали и не закончили: обходим театр. За время, пока беседовали, он удивительным образом стал мне понятнее. Я уже знаю: вот тут, на втором этаже, пока находится реквизит. Вот эти стулья – явно из «Манкурта», а чемоданы – из «Груза». После ремонта здесь наконец будет большой зрительный зал. А здесь – кафе, хотя бы несколько столиков, но обязательно.

«Не люблю, когда люди после спектакля разбегаются по домам. Пусть посидят, выпьют чаю, поговорят о том, что увидели. Я с удовольствием послушаю! Даже если не понравилось, все равно послушаю. Людей надо слушать».

На сцене идет репетиция – «Ревизор» Гоголя. Актеры – парни и девушки – еще без сценических костюмов, просто в джинсах и свитерах, движутся удивительно пластично. Вспоминаю, как Бахтияр ответил мне на вопрос, как он выбирает актеров: «Мне нужно, чтобы в человеке была внутренняя красота. Чтобы вы захотели на него смотреть. И чтобы он был внутренне культурным. Таланту и мастерству я его научу, но если нет культуры, я бессилен».

Бахтияр все так же перебирает в руке четки. Сколько их у него?

«Много, – смеется, – и все любимые и важные. Хорошие люди мне их дарили, от сердца. Но мечтаю о тех, каких пока нет, конечно же. Я их в Санкт-Петербурге увидел когда-то: желтые такие, янтарные. Знаете почему? Через них проходит солнечный свет. Я люблю свет. Кстати, кинотеатр, который в этом здании когда-то был, до театра, так и назывался – «Шафаг», «свет». Не думаю, что это просто совпадение. А вы?»

«Нужно, чтобы человек был внутренне культурным. Мастерству я его научу, но если нет культуры, я бессилен»